Marina Abramovic

for Casa Vogue

La scritta che campeggia sulla facciata dice Tennis Academy, ma le imponenti colonne di legno bianco ricordano quelle di una chiesa. E la temperatura all’interno della palazzina di mattoni fa pensare ad una cella frigorifera. “Benvenuti nella futura sede del mio istituto”, dice Marina Abramovic spalancando le porte d’ingresso nella speranza di far entrare un poco di aria tiepida dall’esterno. Tre anni fa l’artista serba Leone d’oro alla Biennale di Venezia del ‘97 ha acquistato questa grande costruzione nel centro di Hudson, paese di settemila abitanti a due ore da New York. In passato la struttura è stata adibita a diversi scopi: teatro, cinema, scuola di tennis, deposito di mobili usati. Ora è vuota, priva di riscaldamento e piuttosto fatiscente. Ma presto Abramovic conta di trasformarla in un istituto per la conservazione e lo sviluppo delle Performing Art, espressione artistica di cui è considerata la massima esponente vivente. “Vorrei che questo posto diventasse come la Factory di Andy Warhol, ma senza le droghe”, dice passeggiando nella hall semibuia che un tempo conteneva il palcoscenico. “Non voglio creare un museo per le mie opere, ma un centro per dare spazio a giovani performers”. Hudson potrebbe essere il luogo giusto. Negli ultimi trent’anni questo sonnolento villaggio sulle rive dell’omonimo fiume ha attraversato una crisi che fatto crollare i prezzi delle case, rendendo disponibili spazi a buon mercato. Dagli anni Novanta si è sviluppata una nutrita comunità gay. E oggi il paese è uno dei principali centri di scambio di mobili antichi e oggetti usati di design dello stato di New York. Il progetto di Abramovic è molto ambizioso. D'altronde se non fosse una visionaria, difficilmente l’artista sessantaquattrenne avrebbe potuto diventare uno dei nomi più importanti dell’arte contemporanea.

“Non ho paura di fallire”, ammette uscendo dalla palazzina per scaldarsi un po’ al sole. Parla

con tono sicuro, ma senza arroganza. “Nella mia carriera mi è già capitato di imbarcarmi in progetti finiti male. E alla fine ho sempre imparato qualcosa”.

Al momento, Abramovic non ha neanche un compagno di vita con cui condividere le responsabilità di

portare avanti questo progetto. Dalla sua parte, però, ha una grande determinazione e un certo

senso dell’ironia.

“Per seguire i lavori, l’anno scorso ho dovuto decidermi a prendere la patente. Ho prenotato le

lezioni con un istruttore per disabili. Quando mi sono presentata, l’istruttore mi ha domandato

cosa avevo che non andava. Io gli ho risposto: tutto”.

Obiettivo dell’Istituto è consolidare la legittimazione delle Performing Art.

“Le performance hanno sempre incontrato un certo grado di scetticismo. La mia retrospettiva al

Moma dell’anno scorso ha contribuito a dare un riconoscimento presso il grande pubblico a questa

forma d’arte, ma mancano ancora standard precisi per quanto riguarda la possibilità per un

artista di riprodurre una performance di un altro”.

Il mondo dell’arte è sempre stato diviso fra coloro che rifiutano l’idea di riportare in vita

performance del passato, e quelli che credono che la riproduzione sia invece non solo possibile,

ma anche necessaria. Abramovic appartiene alla seconda categoria, e vorrebbe che il suo istituto

contribuisse a portare avanti questa idea.

“Il risultato non potrà mai essere lo stesso se cambia il contesto cronologico e culturale in cui

si crea un’opera, ma credo che la riproposizione sia comunque preferibile all’abbandono nel

dimenticatoio”.

Per questo Abramovic vorrebbe che l’istituto funzionasse anche come archivio storico aperto a

tutte le forme espressive di quest’arte.

“Sarà dedicato alla produzione e alla conservazione anche di teatro, danza, video, opera”,

sottolinea mentre si prepara allo shooting fotografico. Porta un golf pesante e un cappotto

disegnati dal suo amico Riccardo Tisci di cui va particolarmente fiera.

“Finalmente posso ammettere apertamente quanto mi piace la moda”, confida con un sorriso. “Un

tempo avevo paura di mostrare le mie passioni più frivole, ora trovo che mi rendano più umana”.

Requisito comune delle diverse espressioni di Performing Art ammesse nell’Istituto dovrà essere

la lunghezza: ogni pezzo dovrà durare un minimo di sei ore.

“Diluire l’esperienza nel tempo può provocare cambiamenti a livello profondo, sia nell’artista

che nello spettatore. Siamo sempre di corsa, e io vorrei che l’arte creasse l’occasione per farci

rallentare i ritmi”.

Nell’istituto ci sarà una scuola estiva con corsi per allenare la mente e il corpo alla

disciplina richiesta da molte performance: tecniche di respiro ed esercizi di resistenza,

meditazione, concentrazione e digiuno. Abramovic intende attingere dall’esperienza accumulata in oltre quarant’anni di performances. “Credo di avere il dovere di trasmettere il mio sapere”.

Per prepararsi all’ultima opera presentata al Moma di New York, ad esempio, l’artista si è

allenata con tecniche di meditazione e una rigida disciplina alimentare. La performance

consisteva nel rimanere immobile su una sedia di legno nell’atrio del museo sette ore al giorno

per tre mesi a fissare negli occhi le migliaia di persone che si sedevano davanti a lei.

“Ho seguito una dieta particolare per poter resistere tutto il giorno senza andare in bagno

evitando di disidratarmi: durante la notte mi svegliavo per bere ogni 45 minuti”.

L’istituto non sarà unicamente rivolto ad artisti ma sarà aperto al pubblico, che potrà assistere

alle performance o frequentare corsi per prepararsi ad affrontare queste maratone artistiche.

Fin dall’ultima biennale di Manchester, infatti, Abramovic ha cominciato a sperimentare con

successo brevi corsi introduttivi rivolti al pubblico. Prima di lasciare liberi i visitatori di

assistere alle performance degli artisti che aveva raccolto all’interno di un museo, ha chiesto

ad ognuno d’impegnarsi a restare almeno quattro ore, rinunciando a orologi e cellulari. E ha

obbligato tutti a fare degli esercizi per controllare il respiro e quietare la mente.

“Una performance non è uno spettacolo d’intrattenimento. Per apprezzarla occorre uno stato

mentale particolare”.

Uno dei problemi principali che Abramovic deve affrontare per avviare il suo istituto, però, è la

raccolta dei fondi necessari. Qualche anno fa l’artista ha venduto la sua casa di Amsterdam. Con

il ricavato ha comprato una villa in campagna a 25 minuti di macchina da Hudson e la palazzina in

cui sorgerà l’istituto, valutata circa 700.000 dollari. Poi ha ristrutturato il tetto. Ora però

deve metter in sicurezza la struttura. E per farlo sta investendo tutti i soldi realizzati nelle

ultime mostre.

Abramovic spera di poter aprire l’istituto entro l’estate del 2012. Non è necessario che sia

rifinito nei dettagli. Basterebbe che la struttura fosse agibile.

“Prima di chiedere finanziamenti esterni per ultimare il progetto, vorrei che il posto

cominciasse a funzionare, per dimostrarne le potenzialità”.

Visto ora, senza le scale, con le gradinate semidistrutte e le macerie accumulate in tutti gli

angoli, sembra un’impresa impervia per una persona sola. Ma se c’è una cosa che Abramovic ha

forgiato nel corso della sua lunga carriera è una forza di volontà fuori dal comune. E questa

potrebbe essere l’ennesima occasione per metterla a frutto.

© Nicola Scevola

Christo

for IoDonna

“Tutti gli artisti vorrebbero che le loro opere facessero discutere. Ma i nostri lavori sono gli unici capaci di farlo ancora prima di essere creati”. La natura dei progetti di Christo e Jean Claude, e le polemiche che suscitano regolarmente, rendono lunghissimi i processi di realizzazione delle opere che li hanno resi famosi. Impacchettare il Reichstag tedesco e il Pont Neuf di Parigi, o circondare le isole al largo di Miami con tessuto colorato richiede un’infinità di permessi burocratici, oltre ad un’idea geniale e un buon piano ingegneristico. Dopo cinquant’anni di assidua collaborazione, alla fine del 2009 l’artista settantacinquenne è rimasto solo quando la moglie Jean Claude è scomparsa all’improvviso per un aneurisma cerebrale. Questo, però, non ha fermato Christo dal continuare a lottare per realizzare le opere pensate insieme a lei. L’ultima delle quali sta per andare incontro al suo giudizio finale: ai primi di giugno il governo americano deciderà se approvare Over The River, progetto che prevede di coprire dieci chilometri del fiume Arkansas, in Colorado, con giganteschi teloni argentei sospesi nell’aria.

Sta lavorando a quest’opera dal 1992. Pensa che il governo le concederà il permesso di realizzarla? “Cerco di essere ottimista ma nascondo di essere anche angosciato: nella nostra carriera abbiamo portato a termine 22 progetti ma ne abbiamo visti rifiutare 37”, dice Christo mostrandoci i disegni preparatori di Over The River nella galleria privata sotto il suo studio di New York. Quando parla delle sue opere, l’artista di origini ungheresi usa sempre il plurale, come per sottolineare l’importanza della coppia nella sua produzione artistica.

La prima collaborazione con sua moglie risale al 1961. Che effetto le fa trovarsi lavorare a quest’opera da solo? “E’ molto difficile, ma fortunatamente il progetto è ormai in una fase avanzata. Ho vissuto e lavorato con Jean Claude per più di cinquant’anni. E’ una perdita immensa. Ci incontrammo a Parigi quando avevamo entrambi 23 anni e da allora non ci siamo mai più separati. Divenne artista per amor mio. Diceva sempre che se fossi stato un dentista lo sarebbe stata anche lei”.

C’è qualcosa che le manca particolarmente? “Il suo senso critico: discutevamo e ci confrontavamo continuamente. Mi manca anche il suo umorismo. Durante uno dei tanti incontri che abbiamo fatto per spiegare Over the River e ascoltare le obiezioni dei residenti della zona, ad esempio, una donna ci disse che i pali piantati nel terreno per tenere il tessuto sospeso sopra il fiume avrebbero sicuramente causato un terremoto. Ovviamente era un’assurdità, ma alla fine del dibattito Jean Claude era felice perché diceva di essere l’unica donna al mondo capace di creare un terremoto”.

Gli artisti tendono ad avere un ego piuttosto forte. Non c’è mai stato un momento in cui avete rischiato di soffocarvi a vicenda? “No. Tutto il nostro lavoro era rivolto a completare la nostra opera. L’ego era nell’opera stessa. Riuscire a realizzarla in uno spazio pubblico, coinvolgendo tante persone nel processo è una soddisfazione talmente grande che tutto il resto non conta”.

Come è nata l’idea Over The River? “Mentre lavoravamo ad un'altra opera che consisteva nell’avvolgere il Pont Neuf di Parigi, nel 1985. Trasportammo enormi pezzi di tessuto con delle zattere e poi li issammo sotto le volte del ponte con un sistema di carrucole. L’immagine del tessuto sospeso sopra l’acqua della Senna rimase impressa nelle nostre menti fino al 1992, quando creammo i primi disegni di Over The River”.

Quanto costerà Over The River? “Abbiamo già speso nove milioni di dollari e il conto totale potrebbe salire fino a 50, ma è difficile da prevedere. A questa domanda Jean Claude rispondeva sempre: provi a chiedere a una madre quanto le è costato avere un figlio”.

Dove trovate i soldi? “I progetti sono interamente finanziati da noi, attraverso la vendita di opere preparatorie come foto, disegni e schizzi. Non abbiamo mai accettato commissioni o sponsorizzazioni di alcun tipo perché vogliamo avere il controllo totale di quello che facciamo. Tutti i nostri progetti hanno un valore puramente estetico, sono irrazionali e necessari solo per me e Jean Claude”.

Come fate ad essere sicuri del risultato finale, vista l’unicità e la scala dei vostri progetti? “Facciamo sempre dei test a grandezza naturale che ci aiutano a visualizzare l’opera. In questo caso abbiamo affittato una proprietà privata attraversata da un fiume che assomigliava all’Arkansas. Li abbiamo deciso che tessuto usare e come disporlo”.

Dal concepimento alla realizzazione di una sua opera possono passare anche vent’anni. Come fa a non mollare mai? “Siamo testardi e appassionati. Prima di convincere i tedeschi a lasciarci impacchettare il parlamento di Berlino incassammo tre rifiuti e trascorremmo sei mesi nell’allora capitale Bonn per incontrare i deputati e convincerli ad appoggiare il nostro progetto. Molti artisti vivrebbero questi processi come incubi burocratici. Per noi contribuiscono a forgiare l’identità dell’opera e a renderla più potente. Gli artisti solitamente tendono a confrontarsi con un circolo ristretto di persone. Noi siamo costretti a parlare con tutti, dal politico, al contadino che possiede la terra su cui vogliamo lavorare”.

Immagino che questo tipo di processo richiederà molto lavoro burocratico. “Sì ma io non so neanche usare il computer. Non guido e non mi piace parlare al telefono. Tutti i miei schizzi, i miei disegni e i miei progetti sono fatti a mano. Lavoro da solo nel mio studio, dove nessuno può entrare. Ho tre assistenti ereditati da Jean Claude che sanno usare il computer, ma lavorano in uno spazio separato”.

Pensa a creare nuovi progetti in attesa di poter realizzare Over the River? “C’è un altro progetto che risale al 1977 e attende di essere realizzato.S’intitola Mastaba ed è una piramide di barili di petrolio che vorremmo costruire ad Abu Dhabi”, dice Christo mentre ci mostra delle vecchie foto della moglie, giovane e bellissima, ritratta nel deserto dell’emirato. “Jean Claude ci ha dedicato molto tempo e voglio finirlo per lei.” © Nicola Scevola

Christo

for Panorama

Per Christo creare un’opera d’arte è un po’ come progettare un colpo in banca: bisogna prepararsi nei minimi particolari; occorrono piani, mappe, attrezzature speciali; e tutto deve essere fatto nella segretezza più assoluta. “Nella mia carriera ho realizzato 22 istallazioni”, dice l’artista 81enne. “Ma non ho ottenuto i permessi per altre 37”. Il suo avversario più temuto è la legge. Non quella penale, ovviamente. Ma quella amministrativa, fatta di regolamenti e autorizzazioni, con cui è costretto a scontrarsi per creare su suolo pubblico la land art che lo ha reso famoso. Christo ha impiegato 26 anni per ottenere il permesso d’impacchettare il Reichstag e 22 per intervenire su Central Park. Questo gli ha insegnato a esporsi il meno possibile, com’è stato anche per l’ultima delle sue opere, Floating Piers, che apre a metà giugno sul lago d’Iseo. Un sistema di pontili ricoperti di tessuto, che abbraccia due isole unendole alla terraferma. Per richiedere le autorizzazioni, Christo ha evitato di mostrare immagini dell’opera; nell’applicazione il suo nome è menzionato una sola volta; e per testare l’istallazione, ha affittato un lago privato in una zona sperduta della Germania. Alla fine, però, il metodo ha pagato e il progetto è giunto al traguardo in poco più di due anni. La passeggiata a pelo d’acqua, aperta al pubblico giorno e notte per tre settimane, sarà lunga più di tre chilometri ed è destinata a cambiare temporaneamente faccia al lago.

L’installazione nasce dall’urgenza di Christo di realizzare una nuova opera. L’ultima che ha portato a termine risale al 2005, quando ha ridisegnato Central Park con centinaia di cancelli di tessuto svolazzante. Altri due progetti, in Colorado e ad Abu Dhabi, sono fermi da anni per questioni burocratiche. L’attesa ha creato una certa frustrazione, acuita dalla perdita nel 2009 della moglie Jeanne-Claude, con cui ha condiviso tutta la carriera artistica. “Mi son detto: vorrei vedere qualcosa realizzarsi mentre sono ancora vivo. Forse dovrei provare in Italia”. Il nostro paese, infatti, l’ha sempre ben accolto, anche quando non era nessuno. Qui l’artista di origini bulgare ha creato tre opere a cavallo tra gli anni ‘60 e ’70: a Spoleto ha impacchettato una torre medioevale e una fontana, a Milano le statue di Leonardo e Vittorio Emanuele e a Roma la Porta Pinciana. Ha molti ammiratori fra collezionisti, critici e curatori, fra cui Germano Celant, figura che si è rivelata fondamentale per realizzare in tempi record l’istallazione sul lago d’Iseo.

“Senza il suo aiuto probabilmente il progetto non avrebbe mai visto la luce”. Christo è trasparente nell’ammettere che le sue opere nascono da un puro capriccio estetico. Nonostante l’alto costo di realizzazione, che nel caso di Floating Piers si aggira sui 15 milioni di euro, sono gesti effimeri. Ma proprio per questo, tiene a sottolineare che sono autofinanziati attraverso la vendita dei suoi quadri. “Per questo adesso devo passare più tempo possibile a dipingere da solo in studio. E alla mia età, non siamo rimasti in molti a lavorare senza neanche l’aiuto di un assistente”. © Nicola Scevola

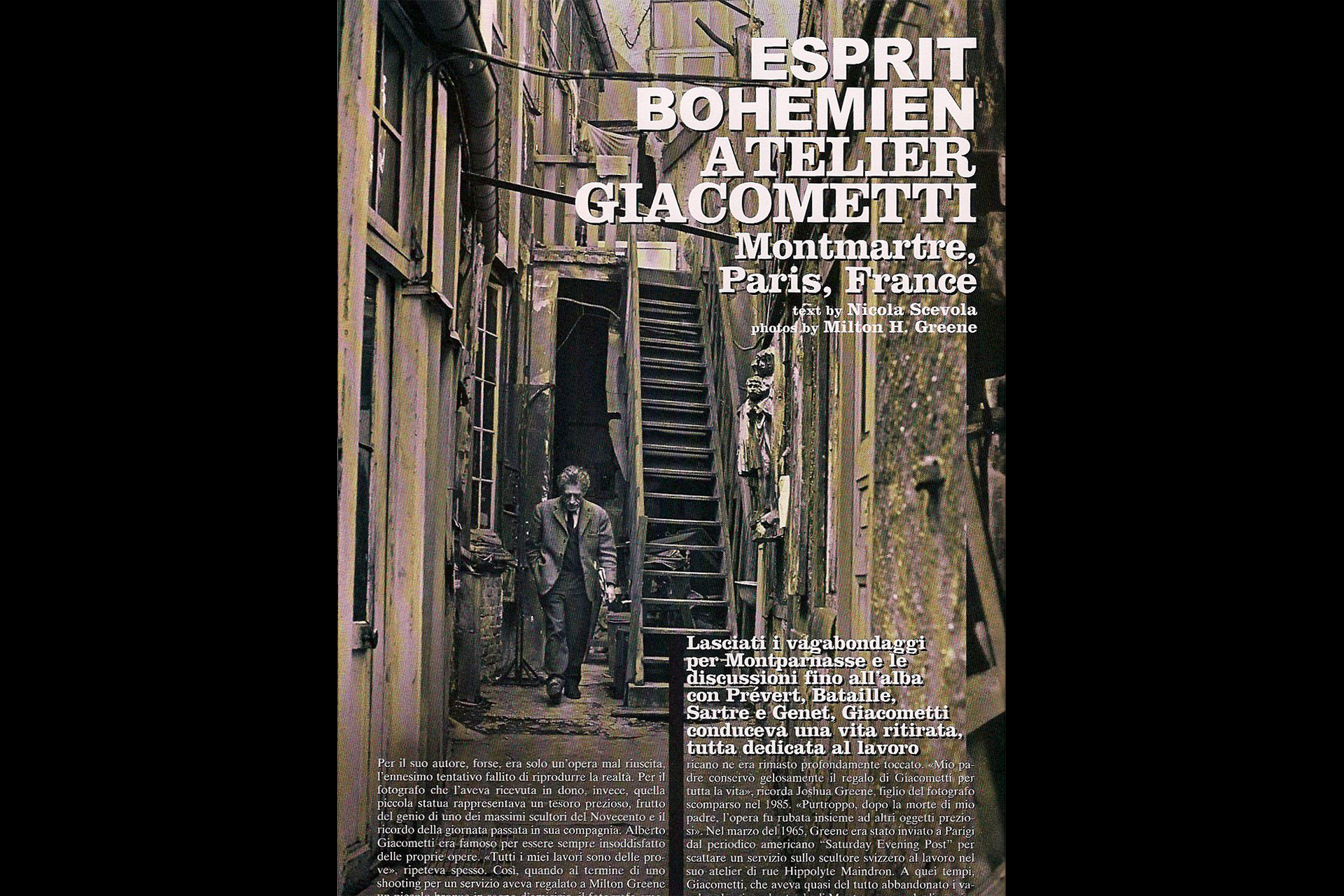

Atelier Giacometti

for Casa Vogue

Per il suo autore era forse solo un’opera malriuscita, l’ennesimo tentativo fallito di riprodurre la realtà. Per il fotografo che l’aveva ricevuta in dono, invece, quella piccola statua rappresentava un tesoro prezioso, frutto del genio di uno dei migliori scultori del Novecento e ricordo della piacevole giornata passata in sua compagnia. Alberto Giacometti era famoso per essere sempre insoddisfatto delle sue opere. “Tutti i miei lavori sono delle prove”, continuava a ripetere mentre musei e gallerie di tutto il mondo facevano a gara per aggiudicarsi i suoi pezzi. E quando, al termine di uno shooting per un servizio, aveva regalato a Milton Greene un piccolo bronzo in segno d’amicizia, il fotografo americano ne era rimasto lusingato. “Mio padre conservò gelosamente il regalo di Giacometti per tutta la vita”, dice Joshua Greene, figlio 55enne del famoso fotografo americano, scomparso nel 1985. “Purtroppo dopo la sua morte la statua fu rubata insieme ad altri oggetti preziosi”. Nel marzo del 1965, Greene era stato inviato a Parigi per scattare un servizio sullo scultore svizzero nel suo laboratorio di Rue Hippolyte Maindron. A quei tempi, Giacometti non batteva quasi più le strade di Montparnasse fermandosi a discutere fino all’alba insieme a Prévert, Bataille, Sartre e Genet. Lo scultore, che sarebbe morto dopo meno di un anno, viveva ormai un’esistenza ritirata, dedicandosi interamente al suo lavoro. Per facilitare quindi l’incontro fra l’artista e il fotografo, che doveva illustrare un articolo per il periodico americano Saturday Evening Post, era stato chiesto ad un amico di Giacometti, Henri Cartier-Bresson, di introdurre il collega americano. I due fotografi si diedero appuntamento in un caffè di Montparnasse, poco distante dal laboratorio di Giacometti.

“Quando Cartier-Bresson arrivò, insistette per sedersi in una posizione particolare, in modo da avere una certa visuale sulla strada”, dice Joshua rievocando i racconti del padre. Greene, quasi quindici anni più giovane, cercò subito d’intrattenere il suo anfitrione. Solitamente era bravo ad entrare in confidenza con le persone e a catturarne l’attenzione. Proprio questa sua dote gli aveva permesso di scattare alcune delle foto che lo avevano reso famoso, come quelle fatte a Marilyn Monroe nella serie chiamata Black Sitting. Con Cartier-Bresson, però, la sua dote non sembrava funzionare. Il fondatore della Magnum pareva costantemente rapito nei suoi pensieri, fino a che non s’alzò senza dire nulla e si allontanò veloce per scattare una foto al traffico che scorreva. Quando tornò al tavolo si scusò con Greene e si lasciò finalmente andare, dedicandosi al suo ospite. “In quel momento, a mio padre parve di aver colto l’essenza del modo di lavorare del maestro del fotogiornalismo”, ricorda Joshua. Dopo aver preso un caffè, Cartier-Bresson scortò al laboratorio Greene, che era venuto insieme all’amico Joe Eula, famoso illustratore di moda e grande ammiratore di Giacometti. Appena consumati i convenevoli di rito, il fotografo francese lasciò gli altri tre ai loro affari e se ne andò. “Mio padre rimase disgustato dalle condizioni del posto in cui Giacometti lavorava”, ricorda Joshua. “Abituato a lavorare in uno studio ordinato, con grandi finestre e pareti immacolate, ebbe l’impressione di entrare in un’officina”.

Situato in una via anonima di un quartiere operaio, l’atelier di Giacometti era soprannominato da alcuni la grotta, per quanto era buio e polveroso. Giacometti ci si era trasferito insieme al fratello nel 1927, all’inizio del suo soggiorno parigino, e da allora non si era più voluto spostare. Diego dormiva nel laboratorio e Alberto in una stanza adiacente. Una stufa a carbone riscaldava parzialmente l’ambiente e la luce filtrava da finestre dai vetri impolverati. Vecchi giornali, disegni, mozziconi e detriti d’opere distrutte appena terminate giacevano sparsi un po’ ovunque. Nell’aria aleggiava odore di terra bagnata, muffa e sigaretta. Giacometti era un fumatore incallito, e in questo si trovò bene con Eula. “Da ex fumatore redento, mio padre odiava il fumo ma questa volta dovette sopportare in silenzio”, dice Joshua. “Giacometti fumava costantemente, nonostante fosse tormentato da una forte tosse”. Lo studio non aveva l’acqua corrente, che bisognava andare a prendere da un rubinetto comune situato nel cortile insieme alla toilette. Ma lo scultore non faceva segreto del suo scarso interesse per la pulizia. “Detesto fare il bagno. Se proprio devo farne uno, vado da mia moglie”, disse Giacometti al giornalista che lo intervistò per l’articolo apparso sul Saturday Evening Post. Nonostante fossero reciprocamente devoti, i due non vivevano più insieme da tempo. Dopo un periodo iniziale in cui aveva condiviso lo studio con il marito, Annette si era trasferita in un confortevole appartamento poco lontano. “Non ho potuto seguirla”, dichiarò Giacometti. “Non riesco ad accettare il concetto di possesso perché mi sento ancora troppo provvisorio. Non sono mai maturato, sono rimasto un principiante”. Greene e Eula erano arrivati in studio in tarda mattinata. Rimasero a chiacchierare con lo scultore fino a circa mezzogiorno e poi pranzarono insieme nel retrobottega con vino, formaggio e baguette. Nel pomeriggio, Giacometti si mise al lavoro. Cominciava sempre a quell’ora e non smetteva fino a notte inoltrata, ispirandosi sempre agli stessi soggetti che ripeteva all’infinito, mai veramente soddisfatto. Nel frattempo Greene fece oltre 300 scatti allo scultore, fra cui quelli inediti ritrovati dal figlio Joshua e presentati in questo servizio. Al termine del lavoro, Giacometti insistette per regalare una piccola statua ad entrambi gli ospiti. Quella di Greene era il bronzo di una donna che si reggeva ad una sbarra, montata su una base di legno quadrata. “Nonostante la polvere e lo sporco, mio padre ripeteva sempre che quell’incontro era stata un’esperienza meravigliosa e teneva moltissimo al regalo di Giacometti”, dice Joshua. “Purtroppo, negli ultimi anni di vita si era stato circondato di gente avida che non ha esitato a rubargli le cose più care subito dopo la sua morte, ma questa è un’altra storia….” © Nicola Scevola

Nan Goldin

for IoDonna

Prima d’incontrare Nan Goldin ho la strana sensazione di conoscerla pur non avendola mai vista. D’altronde, osservare il lavoro della fotografa americana significa diventare partecipi degli aspetti più viscerali della sua vita: dal suicidio della sorella maggiore, passando per gli anni di tossicodipendenza, gli abusi da parte degli amanti e la perdita di tanti amici per overdose o Aids. Tutte esperienze che Goldin ha registrato con l’obiettivo della sua macchina fotografica a partire dagli anni Settanta. Così, quando ci ritroviamo faccia a faccia nel salotto della sua casa di Manhattan, risulta subito facile stabilire una connessione, anche se Goldin sta attraversando un momento stressante. Tra pochi giorni inaugurerà una mostra a Roma e dovrà traslocare a Brooklyn. L’artista 60enne è sempre stata abituata a spostarsi: è uscita di casa a 14 anni e ha vissuto in comuni, famiglie adottive e almeno quattro paesi diversi. Ma non è una che vive in modo frugale e il suo appartamento è invaso da soprammobili mezzi impacchettati, compresi teschi di cartapesta e animali imbalsamati, che si mescolano a foto, provini e maquette su cui sta lavorando per definire l’allestimento finale della mostra. “Tendo a cambiare le immagini fino all’ultimo, ma faccio molta fatica da quando la fotografia è diventata digitale”, ammette la fotografa. “Ero abituata a maneggiare fisicamente le foto e ora mi sembra di aver perduto il mio medium”.

Pur restando intime e personali, le sue immagini esprimono un messaggio universale fatto di amori, turbamenti, sogni e violenze. Ma i temi esplorati hanno spesso attirato critiche, facendo dell’artista una figura controversa. Per alcuni detrattori, come l’ex presidente americano Bill Clinton, la sua opera ha contribuito a rendere chic il mondo delle droghe pesanti. Ma per i suoi ammiratori, il lavoro di Goldin è una testimonianza poetica e sincera di una cultura urbana, ottenuto scavando oltre le apparenze e mettendo a nudo i sentimenti dei suoi protagonisti. “L’accusa formulata da Clinton di aver inventato l’heroin chic è fastidiosa, oltre che ridicola. Non avevo intenzione di rendere trendy la realtà della tossicodipendenza. Era un modo per documentare quel che succedeva intorno a me. Purtroppo nel mondo della moda c’è stato chi ha sfruttato un’estetica simile per vendere vestiti. Lo vedo ancora oggi in alcune campagne pubblicitarie”.

Lei com’è sopravvissuta all’eroina? “Ho incontrato alcuni angeli nella mia vita. Il primo è stato il mio medico di famiglia. Quando notò i segni degli aghi nel braccio mi disse che se avessi smesso di bucarmi non avrebbe detto nulla a mio padre. Per un periodo smisi, poi ci ricascai ma fumando o sniffando l’eroina. Questo mi ha tenuto lontana da alcuni pericoli, come le infezioni da ago”.

Parliamo della sua prossima mostra, che cosa esporrà? “Il lavoro principale è uno slide show di 35 minuti accompagnato da musica con testi in latino interpretati da un soprano”.

Materiale controverso? “Sono mie foto abbinate a immagini di sculture e dipinti conservati al Louvre. Volevo dare alle opere del museo francese un carattere più tattile”.

I protagonisti delle sue foto sono sempre stati amici e persone care. Ha ancora un rapporto così intimo con la fotografia? “Purtroppo molti membri della mia tribù non ci sono più. Ma continuo a non riuscire a fotografare soggetti con cui non ho rapporto. Se non conosco la persona che si ritraggo, scado facilmente nel cinismo”.

A cosa sta lavorando ora? “Sta per uscire un mio libro fotografico dedicato ai bambini, intitolato Eden and After”.

Un bel salto dai temi di sesso, droghe e devianze trattati in passato. Come mai? “La vita continua e questo è quel che succede ora intorno a me: gli amici hanno una famiglia ed io amo i loro figli”.

Una delle sue immagini più famose è un autoritratto scattato dopo essere stata picchiata dal suo fidanzato di allora. Crede che quell’immagine sia servita ad attirare l’attenzione sul tema degli abusi domestici? “Meno di quel che avrei voluto. Tanto che negli Stati Uniti è ancora uno dei tanti temi più ignorati. Le statistiche dicono che il giorno del Superbowl si registra il maggior numero di abusi fra le mura domestiche, ma nessuno ne parla”.

Una delle immagini in mostra contiene anche un riferimento al problema dell’Aids. “La malattia ha avuto un impatto devastante nella mia vita. Molti amici sono morti a causa del virus ed io soffro di un senso di colpa da sopravvissuta: spesso mi domando perché sono ancora viva”.

Ora la situazione è migliorata grazie allo sviluppo e alla diffusione di medicinali antiretrovirali. Crede che l’Aids sia ancora un problema? “Purtroppo sì. Le nuove generazioni pensano che la malattia appartenga al passato e non abbia nulla a che fare con loro”.

Nella sua vita ha amato uomini, donne e transessuali. Come definirebbe la sua sessualità? “Non m’interessa definirla: amo le persone, non il loro sesso”. © Nicola Scevola

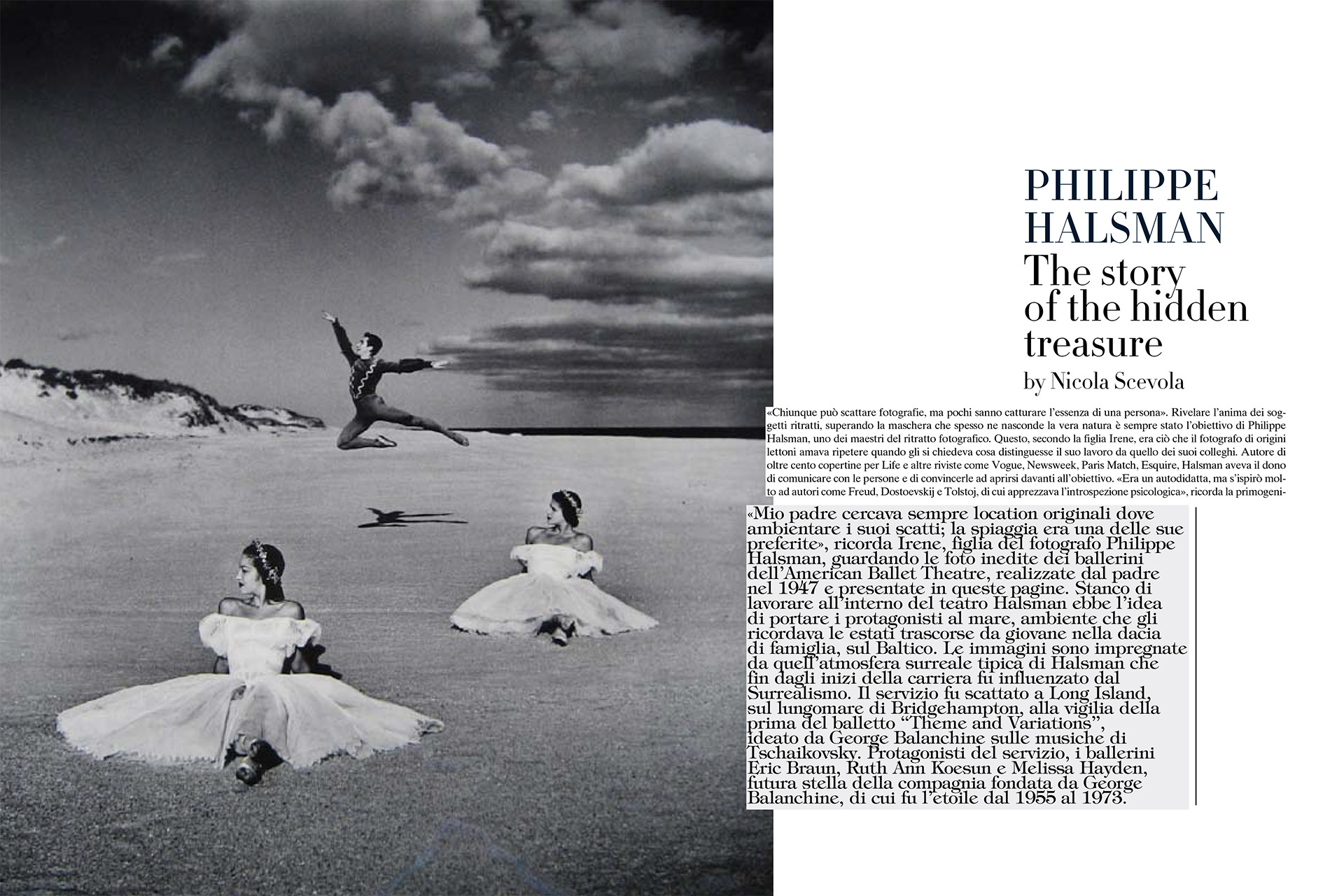

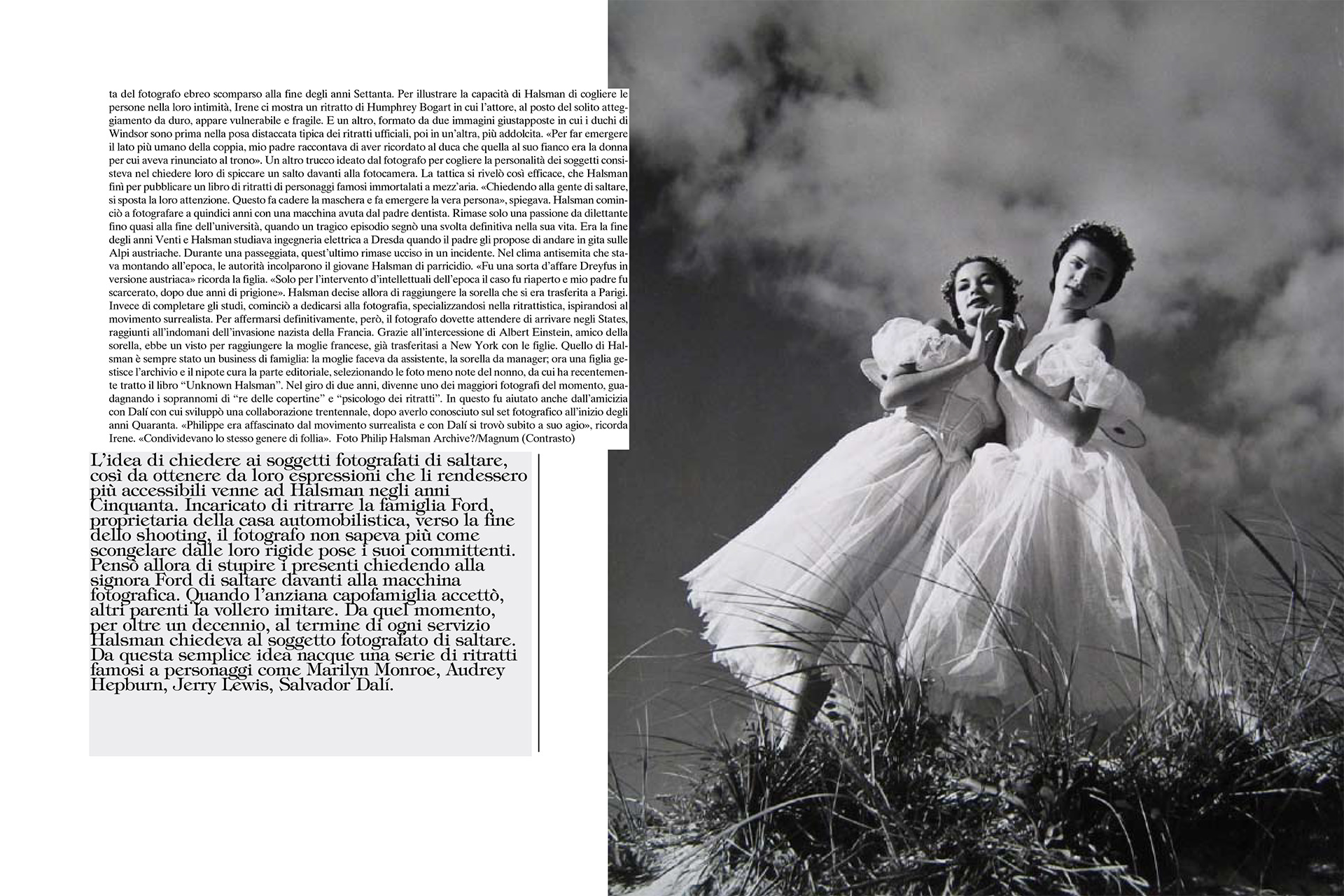

Philippe Halsman

for Vogue

“Chiunque può fotografare, ma pochi sono in grado di catturare l’essenza di una persona”. Rivelare l’anima dei soggetti ritratti, abbattendo la maschera che spesso ne nasconde la vera natura è sempre stato l’obiettivo principale di Philippe Halsman, uno dei maggiori esperti in ritratti della storia della fotografia. E questo, secondo la figlia Irene, era ciò che il fotografo di origini lettoni amava ripetere quando gli si chiedeva cosa distinguesse il suo lavoro da quello dei suoi colleghi. Autore di oltre cento copertine per Life ed altre riviste come Vogue, Paris Match e Look, Halsman aveva una capacità speciale di comunicare con le persone per convincerle aprirsi davanti al suo obiettivo. “In fotografia era un autodidatta, ma s’ispirò molto ad autori come Freud, Dostoevskij e Tolstoj, di cui apprezzava l’introspezione psicologica”, ricorda la primogenita del fotografo ebreo scomparso alla fine degli anni Settanta.

Per illustrare la capacità di Halsman di cogliere le persone nella loro intimità, Irene ci mostra un ritratto di Humphrey Bogart in cui l’attore, al posto del solito atteggiamento da duro, appare vulnerabile e fragile. E un altro, formato da due immagini giustapposte in cui il duca e la duchessa di Windsor appaiono prima nella posa distaccata tipica dei ritratti ufficiali e poi in un’altra più addolcita. “Per far emergere il lato più umano della coppia, mio padre raccontava di aver ricordato al duca che quella al suo fianco era la donna per cui aveva rinunciato al trono”. Un altro trucco ideato dal fotografo per cogliere la personalità dei suoi soggetti consisteva nel chiedere loro di spiccare un salto davanti alla camera. La tattica si rivelò così efficace, che Halsman finì col pubblicare un libro di ritratti di personaggi famosi immortalati a mezz’aria. “Chiedendo alla gente di saltare, si sposta la loro attenzione. Questo fa cadere la maschera e lascia emergere la vera persona”, diceva il fotografo.

Halsman cominciò a fotografare all’età di 15 anni con una macchina ereditata dal padre dentista. Ma la sua rimase solo una passione da dilettante fino quasi alla fine dell’università, quando un tragico episodio segnò una svolta definitiva nella sua vita. Era la fine degli anni Venti e Halsman studiava ingegneria elettrica a Dresda quando il padre gli propose di andare in gita sulle Alpi austriache. Durante una passeggiata, quest’ultimo morì in un incidente. Ma nel clima antisemita dell’epoca, le autorità incolparono il giovane Halsman di parricidio. “Fu una sorta di caso Dreyfus in versione austriaca”, ricorda la figlia. “E solo l’intervento d’intellettuali dell’epoca consentì la riapertura del caso e scarcerazione di mio padre dopo due anni di prigione”. In seguito alla vicenda, Halsman decise di raggiungere la sorella che si era trasferita a Parigi. E invece che completare gli studi, cominciò a dedicarsi alla fotografia, specializzandosi nella ritrattistica e ispirandosi al movimento artistico surrealista.

Per affermarsi definitivamente, però, il fotografo dovette attendere lo sbarco negli Stati Uniti, avvenuto all’indomani dell’invasione nazista della Francia. Grazie all’intercessione di Albert Einstein, amico della sorella, ottenne un visto per raggiungere la moglie francese, che nel frattempo si era trasferita a New York. Quello di Halsman è sempre stato un business di famiglia: la moglie faceva da assistente e la sorella da manager; ora una figlia gestisce il suo archivio e il nipote cura la parte editoriale, selezionando le foto meno note del nonno, da cui ha recentemente tratto il libro Unknown Halsman. Nel giro di due anni dall’arrivo in Usa, il fotografo divenne uno dei più richiesti del momento, guadagnando il soprannome di “psicologo dei ritratti”. In questo fu aiutato anche dall’amicizia con Salvador Dalì con cui sviluppò una collaborazione trentennale, dopo averlo conosciuto sul set fotografico all’inizio degli anni Quaranta. “Philippe era affascinato dal movimento surrealista e con Dalì si trovò subito a suo agio”, ricorda la figlia Irene. “Condividevano lo stesso genere di follia”. © Nicola Scevola

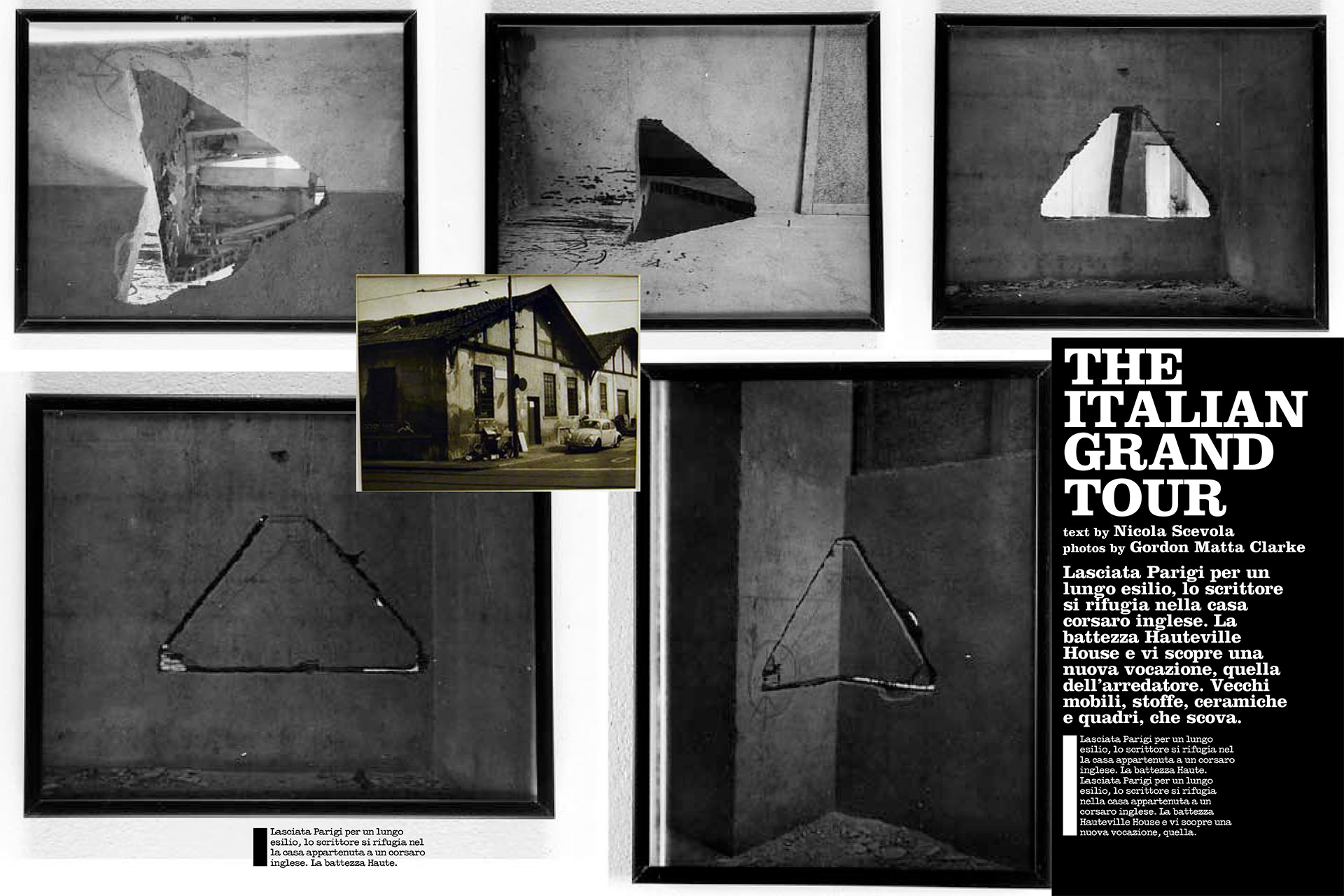

Gordon Matta-Clark

for Casa Vogue

Da sempre l’Italia attira intellettuali in cerca d’ispirazione, curiosi di studiare le radici della civiltà occidentale. Ma per un breve periodo a cavallo fra gli anni Sessanta e Settanta, la tradizione del Grand Tour italiano ha attirato anche avanguardie dell’arte mondiale in cerca di un pubblico pronto ad apprezzarle. Inizialmente, gli esponenti dell’arte concettuale e minimalista americana faticavano ad avere riconoscimento in patria e, appena potevano, venivano in Europa per trovare galleristi e collezionisti disposti a finanziarli. Fra questi artisti c’era Gordon Matta-Clark, “anarchitetto” diventato famoso per i suoi lavori in edifici in demolizione, su cui interveniva inventando forme nuove con flessibili, seghe e scalpelli. Dopo aver completato con ottimi risultati la facoltà di architettura alla Cornell University, dove si forma studiando le teorie moderniste in voga all’epoca, Matta-Clark abbandona l’architettura tradizionale sconfinando nell’arte: anziché progettare nuove strutture, scava, seziona e modifica quelle già esistenti per creare nuove prospettive e ridare dignità e valore a edifici abbandonati e decadenti. La natura radicale degli interventi di Matta-Clark, però, rende difficile per l’artista trentenne trovare spazi e finanziamenti per le sue opere. Il tutto è complicato dalla natura effimera dei lavori, sopravvissuti a noi solo attraverso foto e video. Ma l’Italia di quegli anni fornisce all’artista newyorkese diverse opportunità per ideare nuovi progetti.

La realizzazione di questo lavoro coincide con il primo viaggio di Matta-Clark in Italia, invitato a Genova dal gallerista Paolo Minetti per un altro progetto. Si tratta di A W-hole House: Roof Top Atrium and Datum Cut, che viene realizzato sezionando il colmo del tetto di una casa di Sestri. Un paio d’anni più tardi, il fondatore del gruppo Anarchitecture è di nuovo a Milano, su invito di Salvatore Ala. Il gallerista meneghino aveva conosciuto Matta-Clark a New York, dove andava regolarmente, attratto dal fermento artistico che si concentrava nel quartiere di SoHo e di cui l’architetto era uno dei principali esponenti. “A quell’epoca molti giovani artisti americani venivano in Italia in cerca di riconoscimento e opportunità di lavorare”, dice Ala. “Oltre a Matta-Clark, arrivarono anche Dan Flavin, Richard Serra, Sol LeWitt, Joseph Kosuth, John Baldessarri. Tutta gente oggi venerata ma che allora faticava a essere capita negli Stati Uniti”. A Milano, Ala dà carta bianca a Matta Clark e questo gli propone di rimuovere una parte del pavimento della sua galleria in via Mameli. Ma l’esperimento non va come sperato. “Il cemento si sbriciolava e Gordon dovette rinunciare a metà dell’opera”, ricorda Ala. “Suo padre venne a trovarlo mentre lavorava e, vedendo come aveva ridotto la mia galleria, disse che ero più matto di suo figlio”.

L’artista finisce con l’installare un filo d'acciaio che, partendo dal cortile d'ingresso della galleria di Ala, attraversa i vetri delle finestre e tutte le pareti delle stanze. Nello stesso periodo, Matta-Clark progetta un intervento in una fabbrica occupata di Sesto San Giovanni. “Sono venuto con l’idea di trasformare una fabbrica abbandonata da un brutto ricordo in qualcosa di alternativo e vitale”, scrive illustrando il progetto dell’Arco del Trionfo dei Lavoratori. L’artista è affascinato dalle contestazioni politiche dell’Italia di quegli anni. Fin dall’inizio, i suoi lavori mostrano una forte valenza sociale e un’attenzione ai problemi delle classi più emarginate. Nonostante i buoni intenti, però, convincere gli attivisti politici e gli operai che avevano occupato la fabbrica di Sesto San Giovanni a lasciarlo lavorare non è facile. “Molti degli occupanti consideravano Gordon semplicemente un matto che voleva tagliare in due il loro edificio”, ricorda la vedova dell’artista, Jane Crawford. L’idea alla fine è destinata a naufragare a causa dell’intervento della polizia, che sgombera l’area occupata prima che Matta-Clark abbia il tempo di intervenire. Durante i suoi soggiorni italiani, l’artista tiene anche una sorta di diario visivo, soprattutto su forme di architettura spontanea che incontra fuori dai centri urbani: piccole case coloniche, capanni e rifugi sparsi in campagna.

“Gli piaceva vagare a piedi per i campi e studiare quelle strutture che i contadini costruiscono per necessità, usando materiali semplici e riciclando quel che possono, come le automobili adibite a depositi per gli attrezzi o le vasche da bagno trasformate in piccoli santuari”, spiega Crawford, che lo accompagnò nell’escursione sull’Appennino ligure. Questi appunti formano un progetto sulla non-monumentalità, rimasto incompiuto a causa di un tumore fulminante che stroncò l’artista all’età di trentacinque anni. Si tratta di una serie di fotografie raccolte perlopiù durante un viaggio nelle campagne fra Piemonte e Liguria. “L’Italia fu molto importante per Gordon e influenzò profondamente il suo linguaggio artistico”, conclude Crawford. “Il dibattito politico italiano rafforzò il suo desiderio di dare all’arte una dimensione sociale e il movimento dell’Arte Povera lo ispirò nell’uso di materiali di recupero”. © Nicola Scevola

Shirin Neshat

for L'Uomo Vogue

Questa volta il suo amato Iran non centra. Per il nuovo progetto, la 60enne Shirin Neshat ha distolto lo sguardo dalla patria da cui è esiliata, allargandolo a un simbolo del mondo arabo. Sempre per parlare della condizione femminile in rapporto agli autoritarismi politici, sociali e religiosi, ma questa volta scegliendo di farlo attraverso un'icona femminile nata in Egitto e considerata un mito da Bagdad a Marrakech: Oum Kulthum, voce leggendaria che ha cantato rivoluzioni postcoloniali e rappresentato un’eccezione di libertà nella società patriarcale musulmana del dopoguerra. Dopo aver firmato la regia dell’Aida, condotta in agosto da Riccardo Muti, la visual artist iraniana questo mese è al Festival di Venezia con il nuovo lungometraggio Looking for Oum Kulthum. “Non voglio più creare opere nostalgiche sull’Iran”, conferma con voce suadente l’artista già Leone d’Argento nel 2009 per un film sull’Iran di Mossadegh e autrice di una famosa serie di foto di donne col volto coperto di calligrafia persiana. “Non torno dal 1996: devo abituarmi all’idea che forse non lo farò mai più e accettare questa condizione di nomade”.

Raccontare con un film il percorso di una regista che porta sullo schermo la vita e l'opera artistica della Stella d’Oriente, diventa quindi un’occasione per Neshat di tornare su temi cari senza confrontarsi direttamente con la sua cultura d’origine.“E’ stato un po’ come guardarmi allo specchio: immaginare un personaggio che tenta di cogliere l’essenza di un mito femminile nato in una cultura maschilista, mentre si confronta con le aspettative e le contraddizioni di una donna indipendente che vuole essere madre, moglie e artista allo stesso tempo”. Includendo elementi surreali e personali, il film non è una biografia nel senso stretto del termine. Ma la figura di Kulthum, che ha venduto 80 milioni di dischi in tutto il mondo e alla sua morte nel 1975 ha trascinato per le strade del Cairo oltre 4 milioni di fan, è ricostruita in maniera da rendere omaggio alla complessità della cantante e a quella della cultura in cui è fiorita. “In un momento in cui il mondo musulmano è spesso ridotto a stereotipi svilenti per colpa di una minoranza di fanatici, è utile ricordare la ricchezza e la modernità della sua storia recente”. © Nicola Scevola

Isamu Noguchi

for Casa Vogue

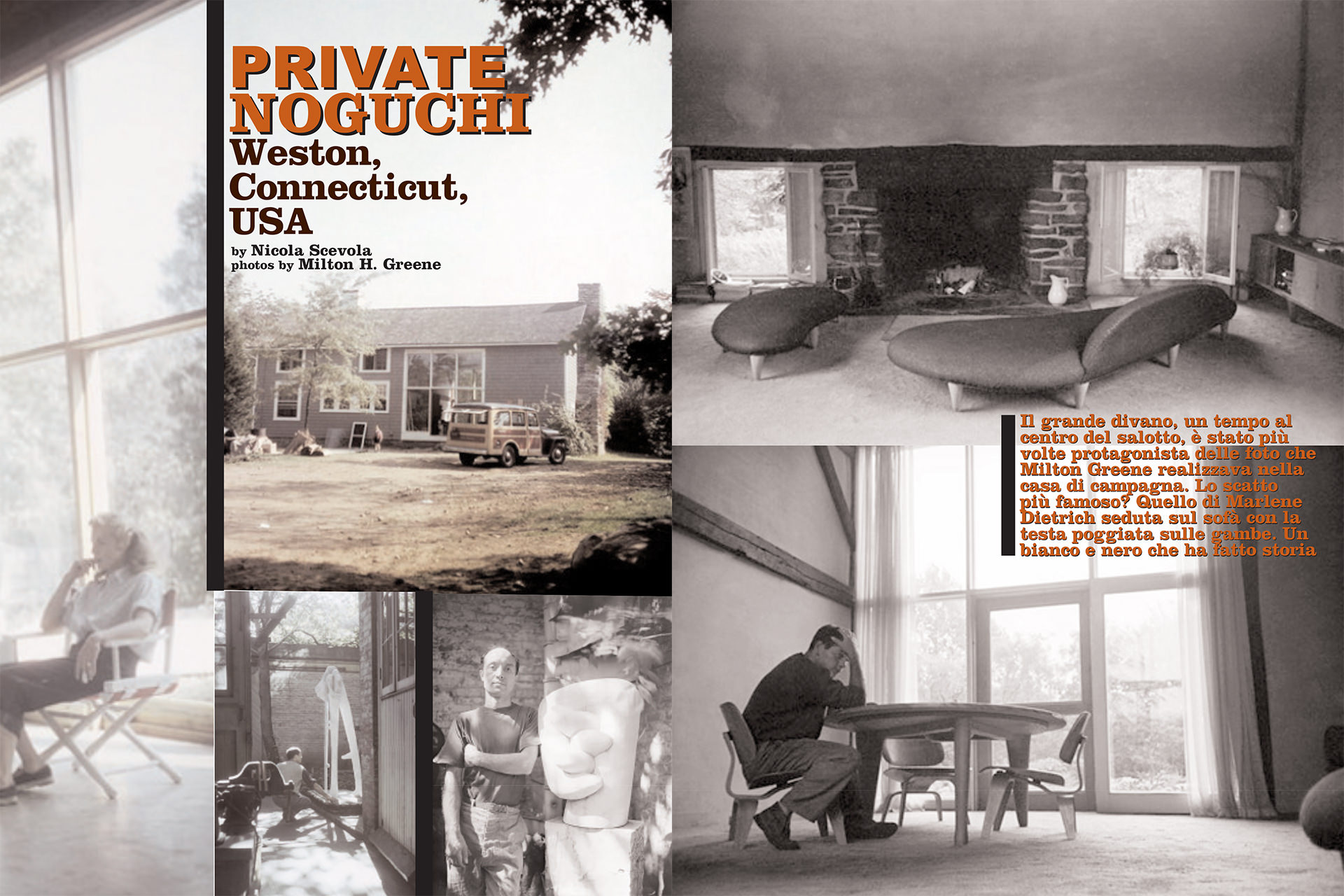

Se vi ritrovaste in possesso dei mobili disegnati da uno degli scultori più quotati del Novecento e utilizzati sui set di foto divenute icone del secolo scorso, vi azzardereste mai a buttarli via? Forse potreste arrivare a tanto se foste la moglie gelosa dell’autore di quelle immagini. Proprio come è successo ai mobili disegnati dallo scultore e designer Isamu Noguchi per il fotografo Milton H. Greene. “Ancora adesso prendo in giro mia madre per aver buttato quei mobili. Oltre al valore artistico che avevano, oggi sarebbero stimati una fortuna”, dice Joshua Greene, figlio 55enne del fotografo americano di moda Milton H. Greene, scomparso nel 1985. “Le ricordavano la prima moglie di papà, Evelyn, e in quegli anni mia madre era ancora giovane e molto insicura”, aggiunge l’erede del fotografo, che ha ritrovato queste immagini inedite archiviando le migliaia di negativi lasciati dal padre. Noguchi era amico di Evelyn e realizzò personalmente i mobili per la casa di campagna dei Greene nel 1948. Ai tempi lo scultore nippo-americano, famoso per i suoi lavori in pietra ma anche per gli oggetti di design, era già affermato sulla scena internazionale. Artisti, musicisti e attori erano spesso ospiti nella stalla ristrutturata che Milton aveva comprato pochi anni prima a Weston, in Connecticut. L’ospite più famoso, a cui il nome del fotografo è rimasto inevitabilmente associato, è Marilyn Monroe, che in quella casa visse per ben due anni facendosi immortalare in numerosi servizi.

Dopo la guerra Greene, che cominciò la sua carriera come assistente di Louise Dahle-Wolfe, si era guadagnato la fama di “prodigio della foto a colori” e aveva cominciato a collaborare con le principali riviste di moda dei tempi, fra cui Vogue, Harper’s Bazaar e Life. Oltre che nello studio di New York, il fotografo amava ritrarre i suoi soggetti nella sua casa di campagna, che si trasformava spesso in un luogo di ritrovo di celebrità. Fu durante una di queste feste, nel Natale del 1952, che Greene incontrò la sua seconda moglie, Amy. Ai tempi lei faceva la modella ed era fidanzata con un altro maestro della fotografia, Richard Avedon. “E’ una di quelle rare storie di relazioni incrociate che hanno un lieto fine”, ricorda Joshua. “Fin da subito la mamma fu attratta da Milton, mentre Evelyn si innamorò di Richard [Avedon]. Ci misero circa un anno ad aggiustare le cose, ma alla fine lo scambio avvenne e furono tutti felici”. Amy, che poco dopo rimase in cinta di Joshua, aveva da poco superato la maggior età. Di carattere schivo, era astemia e non amava particolarmente feste e ritrovi. Era giovane ed insicura. E in un tentativo di imporre la sua personalità, obbligò il marito a cambiare tutti gli arredi della casa di Weston legati alla prima moglie. Fra questi c’erano i mobili disegnati da Noguchi, e in particolare un divano che il fotografo aveva usato spesso nei suoi shooting. “Su quel divano fu scattata una foto che è stata poi giudicata essere fra i 100 scatti più rappresentativi del secolo scorso: un’immagine di Marlene Dietritch per Life in cui l’attrice ha la testa appoggiata sulle gambe”, dice Joshua.

Oltre a buttare i mobili, Amy impose a Greene anche di smettere di frequentare i vecchi amici, fra cui Noguchi. “Milton ha sempre ammirato molto Noguchi. Apprezzava lo stile inconfondibile delle sue opere”, spiega Joshua rievocando i racconti del padre. Al tempo in cui furono scattate queste foto, Noguchi usciva da un periodo di grande frustrazione, causato dall’imprigionamento durante la seconda guerra mondiale di centinaia di cittadini americani di origini giapponesi che vivevano sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Noguchi, scampò a questi campi di concentramento perché residente a New York, ma decise di entrarvi volontariamente per qualche mese nel tentativo di migliorare le condizioni degli internati. L’esperienza di essere considerato nemico dai suoi concittadini a causa delle sue origini, turbò profondamente Noguchi e contribuì a spingerlo ad adottare in quel periodo l’atteggiamento surrealista di esplorazione della psiche attraverso l’arte, vista come mezzo per esprimere le emozioni più recondite e soggettive. Oltre a creare una serie di sculture che richiamano paesaggi lunari e disegnare scenografie per la coreografa Martha Graham, in questo periodo Noguchi produce una serie di lampade ancora oggi imitate in tutto il mondo: sono le Akari, le lampade di carta di riso e bambù ispirate alle lanterne dei pescatori giapponesi. Diversi esemplari di queste lampade illuminavano lo studio fotografico di Greene a Weston, ricorda Joshua, ma la delicatezza dei materiali con cui erano realizzate ha fatto sì che si auto-distruggessero ancora prima che qualcuno potesse pensare di buttarle. Quello che invece si salvò dalle gelose attenzioni della giovane moglie di Greene, fu il giardino sul retro della casa che Noguchi aiutò a concepire e realizzare. L’edificio sorgeva vicino al bordo di una parete di roccia che si apriva su un bosco. Davanti alla casa c’era un prato e dietro solo un insieme di pietre che conduceva al precipizio.

Con l’aiuto del famoso pittore e illustratore di moda xxx, anche lui ospite fisso a Weston, Noguchi si prese cura di trasformare il retro della casa in un’isola di verde. “Invece che trasportare le pietre nei giardini come faceva di solito nelle sue sculture, questa volta Noguchi portò il giardino fra le pietre”, dice Joshua, che in quell’agglomerato di rocce e piante giocò per anni quando era un bambino. Grazie a questo intervento, le grandi vetrate della sala da pranzo, aperte sia sul davanti che sul retro della casa, acquistarono una nuova, piacevole vista. A Greene piaceva invitare amici a mangiare a casa e la sala da pranzo finiva sempre con l’essere il fulcro dei ritrovi. “Milton era un amante della buona tavola”, ricorda Joshua. “Era sempre dietro i fornelli intento a preparare qualcosa e cucinava molto bene”. Nonostante il carattere timido, che tendeva ad imporsi nella sua genialità solo dietro la lente della macchina fotografica, Greene era molto amato fra i suoi soggetti. Era rinomato per la sua capacità di mettere gli altri a proprio agio. Una caratteristica che, oltre a permettergli di scattare ritratti eccezionali per la loro spontaneità, creava un legame da cui spesso nascevano sincere amicizie. La Monroe, conosciuta sul set di uno shooting per Life e poi trasferita a casa dei Greene, è solo un esempio della capacità del fotografo di conquistare le persone. Paul Newman, Frank Sinatra, Judy Garland e Sammy Davis sono altri amici passati in poco tempo dal set fotografico alla tavola da pranzo dell’ex stalla di Weston.

L’ospitalità del padrone di casa, la sua cucina e la costante presenza di giovani modelle, assicurava che la villa dei Greene fosse il punto di ritrovo di attori e musicisti. “Le cene si trasformavano spesso in jam session con Miles Davis, Dizzy Gillespie e Max Roach. Oltre a varie immagini, conservo ancora dei nastri originali”. La passione per la fotografia, l’amore per il padre e un meticoloso lavoro di recupero delle immagini hanno permesso a Joshua di creare un vasto archivio dei lavori di Greene. Oltre a quelle già utilizzate su riviste e giornali, sono emerse decine di foto inedite che ritraggono personaggi famosi nella casa di Weston o nello studio di New York. Un mondo privato, fatto di incontri fra le menti più creative di quegli anni. Come quello fra Noguchi e Greene, di cui si rischiava di perdere traccia a causa della fragilità del Kodakchrome e delle passioni umane. © Nicola Scevola

Gaetano Pesce

for Casa Vogue

Entrare nel laboratorio di Brooklyn di Gaetano Pesce è come entrare in una gigantesca pasticceria dove le creme sono fatte di silicone e gli zuccheri di resine colorate. Gli ingredienti si mescolano, lievitano e a volte sono distribuite con grandi siringhe simili a quelle usate per decorare le torte. Da lontano, gli oggetti hanno un’organicità e una consistenza che ricorda quella dei dolci e il lavoro per comporli è paragonabile a quello che si fa in cucina. Giusto l’odore che aleggia nell’aria, con le punte acri tipiche dei materiali sintetici, ci ricorda che i prodotti finali che si sfornano in questo laboratorio sono ben diversi da quelli di una pasticceria: lampade, sedie, mobili, gioielli, tutti fatti di resine sintetiche e coloratissime. Lo stesso Pesce è d’accordo con questa metafora: “Il mio modo di lavorare è simile al cucinare perché mescolo i materiali come si fa con le creme e i sughi”, conferma il designer dal suo studio newyorkese.

Entrando nel suo regno di Brooklyn, situato in una zona industriale del vecchio porto militare, si è inevitabilmente colpiti dall’esplosione di colori che contrasta con il grigiore esterno, rafforzando l’impressione di essere in una fucina di delizie. Lo spazio è invaso da materiali cangianti e multiformi affastellati ovunque: prototipi, modelli, barili di resine, calchi, torni, scalpelli. Dentro c’è una squadra di assistenti sempre al lavoro, mentre Pesce si divide fra il laboratorio e lo studio di SoHo, che affaccia su Broadway. Le idee per i suoi progetti spesso sono concepite nello spazio di Manhattan, ma è qui a Brooklyn che sono realizzate concretamente. Questo obbliga il designer – famoso per gli oggetti creati per aziende di arredamento come Cassina, Vitra e B&B – a fare continuamente da spola fra i due luoghi.“Finalmente i taxi di hanno accettato di portare clienti anche a Brooklyn. Una volta non volevano, era come chiedergli di superare le colonne d’Ercole. E per me era un problema”.

Un tempo il laboratorio di Pesce era a SoHo. Ma da quando il quartiere è diventato di moda e prezzi sono saliti alle stelle, ha dovuto trasferirlo sulla riva opposta dell’East River. Ogni volta che si mescolano le resine per creare nuovi modelli, però, il designer vuole essere presente per controllare il processo e scegliere colori e sfumature, da sempre cifra delle sue opere. “Vengo dalla scuola veneta e il colore nell’arte veneziana è molto presente: suggerisce vitalità. Senza, per me manca la vita”. Sotto l’apparente similitudine del suo laboratorio a una pasticceria, però, si nasconde un lavoro profondamente diverso, caratterizzato dall’impiego di materiali vivi ma tutt’altro che naturali: è nella profonda artificialità di resine, schiume e polimeri che l’autore trova la sua materia prima d’elezione. “Mi piace lavorare con composti liquidi capaci di lievitare e, secondo come sono combinati, diventare solidi o assumere tutte le sfumature di mezzo”.

Questa attrazione per la fluidità dei materiali è un tema centrale nell’opera dell’artista settantaseienne, veneziano per parte di madre e toscano per parte di padre. “L’acqua è un tema ricorrente. Ci ho sempre abitato d’innanzi: prima a Venezia, poi a Parigi e ora qui a New York, davanti all’East River”. Pesce comincia a utilizzare le resine fin dai primi anni Cinquanta. Appena uscito dalla facoltà di architettura di Venezia, il giovane designer si rende conto di conoscere solo materiali classici come cemento, pietra, legno e metallo. “Non mi avevano insegnato nulla dei materiali del mio tempo. Decisi quindi di fare da me e scrissi alle principali aziende chimiche per chiedere se potevo andare di persona a vedere cosa facevano. Alla Bayer ho visto cose che non sapevo neanche esistessero, componenti che mescolati insieme lievitavano come il pane in pochi istanti”. Grazie alla sua intraprendenza Pesce comincia a lavorare con resine e schiume, divenendo un esperto di materiali che allora in pochi conoscevano. “Qualsiasi cosa facessi con quei materiali ero il primo, quindi il più sorprendente”.

Brucia vestiti e macchia camice in abbondanza ma non ha mai avuto incidenti gravi, nonostante traffichi da tutta la vita con polimeri che, quando reagiscono, raggiungono temperature altissime e sprigionano gas. Ancora oggi, il suo laboratorio è stranamente sprovvisto di un sistema di aereazione efficiente, ma Pesce non se ne preoccupa. “Se le resine fossero davvero tossiche, sarei già morto. Bisogna saperle usare, sennò danno problemi. Ma io le maneggio da più di cinquant’anni”. L’esperienza gli ha insegnato anche a sfruttare l’imprevedibilità delle reazioni chimiche. Per questo, una volta impostato un progetto, spesso lascia che la materia si trasformi liberamente. “Anni fa ho progettato una scala disegnando uno stampo preciso, poi ho iniettato il poliuretano che, gonfiandosi, ha fatto esplodere lo stampo. Il risultato fu eccezionale. Se avessi seguito solo la mia idea, non avrei mai creato un progetto così ricco di colori, volumi e forme”. Questa voglia di sperimentare con i materiali e confrontarsi con realtà diverse e stimolanti lo porta a viaggiare spesso all’estero. Dall’Italia si muove presto, prima trasferendo la sua base a Parigi e poi a New York. La prima volta che mette piede nella Grande Mela è il 1969, per un convegno sul design. Ne è subito affascinato e dopo poco affitta uno spazio, mantenendo però la residenza in Francia. Poi nel 1980 decide di spostarsi definitivamente, affittando una casa-atelier su Houston Street, non lontana dallo studio attuale di Broadway.

“New York offre un servizio fantastico, si trova tutto e non c’è mai orario da rispettare. E poi aiuta a capire meglio il nostro tempo, che è fatto di diversità. La città è campione in questo, con tutte le minoranze che la abitano”. Pur non esitando a definirla “capitale mondiale del 20esimo e 21esimo secolo”, Pesce è pronto a riconoscere anche i limiti della metropoli americana, soprattutto in ambito culturale. Pur essendo all’avanguardia in tante forme artistiche, ci sono ambiti in cui, secondo Pesce, New York dimostra di essere ancora piuttosto “conservatrice”. Ironicamente è proprio il campo a lui più vicino – quello del design – ad essere fra i più trascurati. “Qui è facile conoscere gente dalla spiccata sensibilità artistica, appassionata d’arte contemporanea, architettura, musica o cinema, ma che arreda le proprie case solo con oggetti antichi”, sottolinea il designer celebrato due anni fa con una grande retrospettiva al Maxxi di Roma. “Avendo una storia recente, in genere l’americano ama circondarsi di antichità per mostrare di avere un passato”. © Nicola Scevola

Tom Sachs

for L'Uomo Vogue

Dall’esterno, lo studio newyorkese dello scultore Tom Sachs sembra un’officina anonima, con una grata di ferro battuto che difende il piccolo ingresso al piano terra di un vecchio palazzo di SoHo. Varcata la soglia, però, l’eccentricità del posto colpisce l’occhio: i visitatori sono accolti da un mezzobusto di Dart Vader e ricevono una targhetta adesiva da applicare al petto con nome e foto, incorniciati dai simboli della Nasa e del governo americano. Qualche tempo fa, l’artista ha riprodotto nel suo studio lo sbarco sulla Luna e ha mantenuto alcune vestigia dell’impresa. Lo spazio è enorme per gli standard newyorkesi: circa 500 metri quadrati distribuiti su tre livelli, disseminati d’installazioni, materiali e attrezzi d’ogni genere. Nonostante l’abbondanza di oggetti, il laboratorio è un esempio d’ordine. Ci sono decine di cassetti e ripostigli divisi meticolosamente in base ai contenuti: viti, bulloni, punte dei trapani, cacciaviti sono ordinati per tipologia e riposti secondo un codice di colori. Anche i pennarelli sono perfettamente allineati in rastrelliere di legno costruite apposta. Appare subito chiaro che disciplina e ordine sono i principi che regolano la vita del laboratorio. E le parole del padrone di casa non fanno altro che rafforzare quest’impressione.

“Prima di entrare avete dato un’occhiata al video sulle regole dello studio?”, s’informa Sachs dopo aver salutato i nuovi arrivati. La domanda è rivolta in modo particolare agli assistenti della fotografa venuta nel suo atelier per ritrarlo. I due uomini stanno disponendo le loro attrezzature sul pavimento senza alcun ordine preciso. Sachs li osserva con sguardo inorridito. “Evidentemente il concetto di knolling vi è sconosciuto”, aggiunge con tono fra l’ironico e il rassegnato. L’artista newyorkese allude al metodo per riordinare gli oggetti secondo assi parallele o perpendicolari divenuto ormai il suo marchio di fabbrica. Il termine è ispirato ai mobili della Knoll, famosi per le loro forme squadrate, ed è illustrato in un video pubblicato sul suo sito (www.tomsachs.org). “Mantenere un certo ordine per me è prima di tutto una questione di sopravvivenza: odio dover interrompere il lavoro perché non trovo un attrezzo di cui ho bisogno”, dice lo scultore quarantenne quando gli chiediamo della sua metodicità. “Ma c’è qualcosa che va oltre la questione puramente pragmatica”. Per certi artisti l’atelier rappresenta solo uno spazio fisico in cui realizzare i propri lavori. Sachs invece lo considera parte integrante della sua opera, e dedica al suo sviluppo lo stesso tempo che dedica alla realizzazione delle sue sculture. Al punto che a volte diventa difficile capire dove comincia l’arte e finisce l’architettura. “Il mio intento era mescolare i due aspetti in modo armonico”, dice Sachs, che ha una laurea in architettura e per anni ha lavorando nello studio di Frank Gehry realizzando i modellini dei progetti dell’archistar canadese.

“E’ stato come nel film Karate Kid, quando il maestro d’arti marziali impone al suo allievo di mettere la cera e togliere la cera: fare modellini per Gehry mi ha dato le basi per sviluppare la mia creatività in modo professionale”. Sachs ci riceve con indosso una Lacoste a maniche lunghe con la sua firma ricamata sotto il coccodrillo. Mentre gli otto assistenti che si affaccendano intorno a lui nello studio vestono camici bianchi con il logo della Nasa. Giocare con marchi e simboli del consumismo è sempre stato nelle sue corde: quando era ancora poco conosciuto, creò un presepe sostituendo i re magi con i personaggi dei Simpson e la Madonna con Hello Kitty; e alla sua prima mostra importante presentò ghigliottine, pistole e bombe a mano realizzate con i brand di case di moda come Prada e Hermes. Sachs ama sovvertire regole e immagini del mondo esterno. Ma quando si tratta delle sue regole interne, non permette sgarri. “La gente crede che gli artisti siano disordinati per definizione. Ma se la creatività è unita all’ordine, diventa come la salsa piccante: ne basta poca per andare avanti tanto. La magia si crea quando le idee più bizzarre si costruiscono su basi solide”.

Per questo all’interno del suo regno niente è lasciato al caso. E’ come se l’artista avesse impresso dovunque il suo marchio, manipolando gli ambienti con le stesse doti di bricolage che l’hanno reso famoso come scultore. Ha aggiunto soppalchi, creato ripostigli, costruito mobili. Persino la macchinetta del caffè Lavazza è stata personalizzata: spogliata della struttura esterna, è stata sistemata in un nuovo involucro di legno con l’aggiunta di un filtro per l’acqua e una foto porno, visibile solo da chi fa il caffè. “Amo costruire le cose. L’unica volta che ho progettato una scultura e l’ho fatta realizzare da un laboratorio esterno è stato un fallimento”. Nello studio vigono regole precise sui materiali che si possono utilizzare: scotch ma solo quello trasparente (“Perché con il tempo ingiallisce e risalta di più”), un certo tipo di compensato e viti con la testa nera (“Questione estetica”). E su quelli vietati, come il cartongesso (“Non lo sopporto”), le viti cromate, e le profilature per rifinire gli stipiti. Ci sono anche rigide norme su come realizzare i lavori (“Mai dipingere una superficie dopo averla tagliata o modellata, né usare stucco per riempire le intercapedini”). La logica è che il processo di realizzazione di un progetto resti sempre visibile all’osservatore esterno. “Nelle mie opere come nel mio studio, preferisco mostrare le imperfezioni piuttosto che nasconderle”, dice mostrando ad esempio una macchia lasciata in una parete di legno riparata con la resina. Questo desiderio di trasparenza viene declinato in diversi modi.

Il laboratorio ha tre grandi ambienti collegati da un dedalo di soppalchi, scale e passaggi stretti in cui può capitare di sbattere la testa. In corrispondenza dei punti più pericolosi, ci sono decine di segni scarabocchiati sulla parete, come quelli fatti dai carcerati per scandire il passare dei giorni. E ogni volta che qualcuno picchia inavvertitamente la testa, Sachs si affretta subito ad aggiungere una stanghetta alla parete. “Ti obbliga a confrontarti con il fatto che è già capitato”, dice sorridendo. “Oltre naturalmente a servire per distrarre la mente, aspettando che passi il dolore”. Sachs è molto disciplinato anche nei suoi ritmi di lavoro. Passa una media di dieci ore al giorno in studio e compila in continuazione liste di cose da fare. “L’idea dell’artista tutto talento e poco lavoro è solo un mito”, dice mostrando i tagli sulle mani logorate. “A volte mi piacerebbe sentirmi più libero, ma so che i miei progetti richiedono il massimo impegno”. Per aiutarsi a mantenere la disciplina nello studio, Sachs ha creato un sistema di multe. L’idea viene dal cantante soul James Brown. In passato lo scultore gli ha dedicato una serie di opere e, studiando la sua biografia, ha scoperto che il musicista era rinomato per le multe comminate ai collaboratori. Per dare l’esempio, Sachs giura di aver multato più volte anche se stesso. E assicura che i soldi raccolti sono sempre utilizzati per organizzare feste memorabili nello studio, “perché in mezzo alla disciplina ci deve sempre una buona dose di divertimento”. © Nicola Scevola

5 Points: museo della bomboletta

for IoDonna

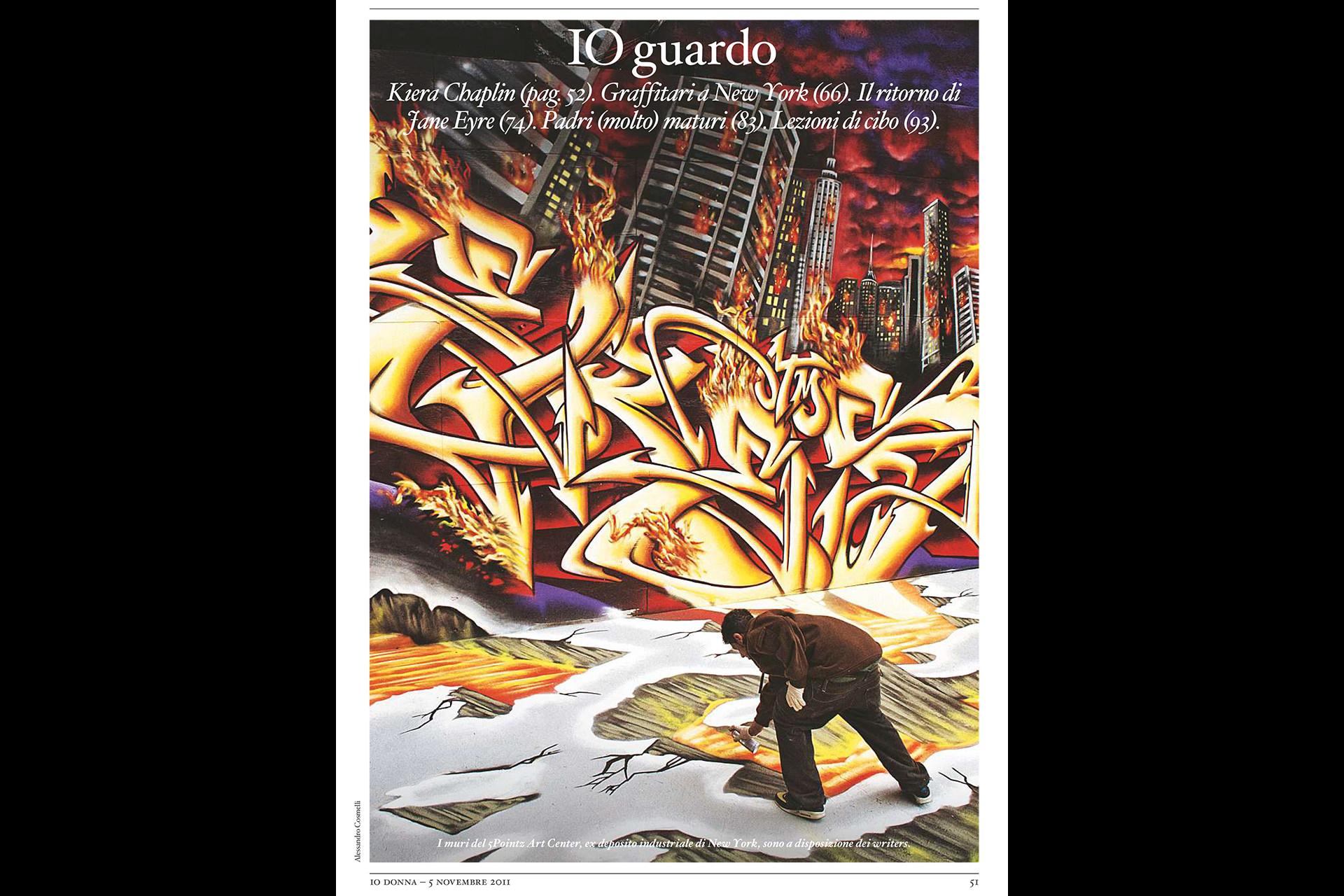

Per fare graffiti a New York bisogna essere rapidi e circospetti. La polizia è severa e le multe per chi dipinge i muri sono salate. Dappertutto tranne che in una via del Queens. Dove a qualsiasi ora del giorno si possono vedere artisti al lavoro sulle pareti di un gigantesco deposito industriale, il 5Pointz Art Center. Invece che dipingere con le orecchie tese e il cuore in gola, qui i writers ascoltano musica hip-hop a tutto volume e posano per i curiosi che si fermano a fotografarli mentre con i loro spray trasformano le pareti di questo edificio decrepito in esplosioni di colore. All’interno, il deposito di Davis Street è semi abbandonato e anni fa il proprietario diede il suo assenso affinché i giovani locali sfogassero la loro creatività sui suoi muri. Da allora 5Pointz attira gente da tutto il mondo, che si presenta armata bombolette, scale e mascherine. “Questa è la Mecca dei graffiti di New York”, dice Luis Lamboy studiando la parete dove intende realizzare un disegno ispirato alla storia di Alice nel paese della Meraviglie. Lamboy ha quarantasei anni e da trenta si dedica a quella che definisce aerosol-art, firmando i suoi pezzi con il nom-de-plume di Zimad. Ha cominciato dipingendo i treni della metropolitana alla fine degli anni Settanta, quando questo genere di arte è esploso nella Grande Mela prima di diffondersi in tutto il mondo. Allora, Lamboy dipingeva con la polizia sempre alle calcagna. Oggi preferisce lavorare nella tranquillità offerta da 5Pointz.

“Un tempo era una questione di ribellione, oggi è un gesto estetico”, dice l’artista, che di professione fa il magazziniere nella casa d’aste di Sotheby’s. “Lavorare a un pezzo per due giorni di seguito senza preoccupazioni è un lusso”. Il deposito ha tre piani e occupa due isolati, con decine di muri ricoperti da circa 350 opere in continuo mutamento. Nomi famosi nel mondo dei graffiti come Cope 2, Tracy 168, TKID, Stay High 149, Tats Cru hanno lasciato il loro segno su queste pareti. Difficilmente un pezzo resiste oltre un anno, e la possibilità di lavorare alla luce del sole attira gente da tutto il mondo, offrendo al visitatore un’antologia di stili diversi. Poco distante da Zimad, un venticinquenne russo che si firma Treez stende del bianco con un rullo per preparare lo sfondo, mentre sul tetto un artista francese è al lavoro con le sue bombolette. “Oltre ad essere al riparo dalla polizia, c’è qualcuno che si assume la responsabilità di assegnare gli spazi e decidere quale opera può essere cancellata e quale invece va conservata”, dice Zeso, cuoco 33enne originario di Lione. “Per un forestiero è una situazione ideale”.

Gli uomini in divisa, infatti, non sono l’unico pericolo da cui i writers devono difendersi. Dipingendo capita di sovrapporsi al lavoro d’altri. E questo è spesso fonte di scontri fra “colleghi”. A 5Pointz, invece, chiunque può cimentarsi. Basta chiedere il permesso a Jonathan Cohen, in arte Meres, veterano della spray-art che da dieci anni lavora come “curatore” di questo museo a cielo aperto. Il suo nome è conosciuto fra gli addetti ai lavori e il suo giudizio rispettato. E’ lui a decidere quale opera può essere sacrificata e quale deve restare, assicurando una rotazione più o meno rapida a seconda della qualità del pezzo. “L’obiettivo è continuare a migliorare il livello dei graffiti esposti”, dice il 38enne Cohen. La sua rischia però di essere una lotta contro il tempo. Il proprietario del deposito, Jerry Wolkoff, ha deciso di abbatterlo per costruire due grattacieli residenziali. Il piano regolatore della zona prevede che l’edificio sia destinato ad uso commerciale. Ma i politici locali sembrano disposti ad appoggiare il progetto di Wolkoff. Pur riconoscendo che i murales di 5Pointz sono “un esempio di creatività”, il presidente del consiglio di zona vede il deposito che li ospita come un problema per il quartiere. “Per la maggior parte degli abitanti quel posto continua ad avere una connotazione negativa”, ha dichiarato Joe Conley al New York Times.

Questo ha spinto Cohen a cercare di valorizzare i lavori esposti per promuovere la conservazione di 5Pointz. Artisti famosi come Shepard Fairey o Banksy hanno ormai sdoganato la street art, aprendo le porte di gallerie, musei e case d’aste. Ma quando sono esposti nel loro habitat naturale, i graffiti faticano ancora a trovare legittimazione. “Per certa gente è difficile riconoscere come arte ciò che fino a poco tempo fa era considerato solo vandalismo”, sottolinea Cohen. “Ma per me queste pareti sono come una tela gigantesca”. Per promuovere la conservazione di 5Pointz, il curatore sta fondando una no-profit e ha organizzato una rete di volontari che durante il fine settimana lo aiutano a tener pulito il posto e dirigere il traffico. Il deposito è a pochi passi dal PS1, sede del Moma dedicata agli artisti emergenti. E oltre a writers assetati di muri, nei fine settimana c’è sempre una processione di fotografi e visitatori.

Un fan anonimo, ha promosso una petizione online contro il progetto di sviluppo delle torri che ha già raccolto 13.000 firme (Show Ur Love To 5Pointz). La crisi economica attuale ha già affondato tanti progetti immobiliari e potrebbe rivelarsi la migliore alleata di 5Pointz. Ma gli artisti non si fanno grandi illusioni, visti gli interessi economici in gioco. Nonostante questo, nessuno se la prende col proprietario. “Sarebbe un sogno se 5Pointz potesse continuare”, dice Zeso. “Ma bisogna riconoscere che Wolkoff ha fatto la sua parte permettendoci di dipingere per anni. Se fossero tutti come lui, New York sarebbe un paradiso dei graffiti”. © Nicola Scevola

Christo

for Das Magazin

These days, the first thought I have upon waking up in the morning, is the Arkansas River project. Jeanne Claude and I have been working on it since 1992. In a few weeks I’ll discover if the US government will finally let me do it. But as the moment approaches, I’m getting more and more anxious. I have spent nine million dollars out of my pockets in preparatory studies and tests. And I have only a vague idea of how much it will end up costing. Jeanne Claude always used to say: “Ask your mother how much you cost her”. I’m trying to hire the land from the government in order to cover stretches of the Arkasas River with fabric. I paid one and a half million dollars just to file the application. I never accepted any sponsorship or commission in my life. All of our projects are financed through the sale of drawings, preparation sketches, photo and videos. The projects have a very personal base. They are irrational, useless. I do them only for Jeanne Claude and me. If people like them, it’s a bonus. There are no commercial reasons and no condition attached. This creates immense freedom. That’s why I’m not prepared to make any changes to the original plan. Not even if it was necessary to get permission from the government. It’s going to be my way or no way.

I tend to be optimistic, but the truth is that in more than 50 years in this business of

making public art, we realised 22 projects and saw other 37 refused. And since Jeanne Claude

passed away a year and a half ago, it has become increasingly difficult for me to work on the

Over the River project. We lived and enjoyed everything together for 50 years. We were born on

the same day in 1935, but from two different mothers. We met in Paris when we were 23 year-old. I

had escaped from Bulgaria and Czechoslovakia and I was a political refugee. I used to sell

portraits to make a living and I met Jeanne Claude while painting her mother. Our first

collaboration dates back to 1961 and we have been working together since. She became an artist

because of me. She always said if I were a dentist she would become a dentist too. For me it’s an

incredible loss. We travelled 22.000 kilometres and explored 89 rivers in five different Rocky

Mountain States to find the most appropriate site for the Over the River project. She was a very

critical and argumentative person. This is probably what I miss the most. We were constantly

challenging each other and discussing how to find common grounds. Now I’m on my own and it’s

different. Every morning I go to my studio and never let anyone come in. I work from the top

floor of the building in Soho where we have been living since 1964. We started renting two floors

few months after we moved to New York and we bought the whole building in 1973. On the first

floor there’s my private gallery. On the second and third levels are office spaces, where three

gentlemen I inherited from Jeanne Claude work.

They are not allowed into my studio. If they need me I go down and see them. They help me sorting

out administrative work. I don’t know how to use a computer, cannot drive and don’t even like to

talk over the phone for too long. All of my works of art are done with my own hands. I even frame

myself the drawings I make. I’m a stubborn, old-fashioned guy who likes the longevity of things.

Before throwing out a shirt, I wear it until it falls into pieces. Before ruling out a project, I

can wait for years. It took me 24 years and three refusals before we finally got permission to

wrap the Reichstag in Berlin. But this time is different. This Over the River project was so dear

to Jeanne Claude, that I cannot think of doing anything else before it is completed. Fortunately

the project is in a very advanced stage. My only regret is that she won’t be able to see it.

© Nicola Scevola

Herb & Dorothy

for Uomo Vogue

Se pensate che per diventare importanti collezionisti d’arte occorra per forza avere grandi disponibilità finanziarie e un’educazione raffinata, la storia di Herbert e Dorothy Vogel vi sorprenderà: un postino e una bibliotecaria che, oltre a gatti, pesci e tartarughe, sono riusciti ad ammassare nel loro bilocale di Manhattan una delle più vaste collezioni d’arte contemporanea del mondo. Quattromila opere dei maggiori artisti emersi fra gli anni Sessanta e Ottanta fra cui Sol Lewitt, Christo e JeanClaude, Richard Tuttle, Chuck Close, Donald Judd e Robert Mangold. Una raccolta inestimabile, stivata in ogni angolo della casa e acquistata in quarant’anni solo grazie al grande fiuto dei due coniugi e ai loro pochi risparmi. “Collezionare è la nostra opera d’arte”, dice Dorothy Vogel, protagonista insieme al marito di un documentario intitolato Herb&Dorothy, uscito solo brevemente nelle sale cinematografiche americane ma ora disponibile in Dvd (www.herbanddorothy.com).

La coppia di anziani newyorkesi, autodidatti con la passione dell’arte, non ha mai avuto figli e ha dedicato tutte le energie alla scoperta dei movimenti artistici che più li interessavano. A partire dagli anni Sessanta, per governare la loro passione, i Vogel stabilirono alcune regole precise a cui si sono sempre attenuti: avrebbero utilizzato lo stipendio di lei per mantenersi e quello di lui per comprare arte; avrebbero acquistato solo a opere a prezzi abbordabili e con dimensioni adatte al loro appartamento; non avrebbero mai venduto un’opera, anche fosse per acquistare un’altra: la loro doveva rimanere una passione, non un investimento. Nonostante le limitazioni, Herb e Dorothy si sono dimostrati collezionisti eccezionali, capaci di restare sempre un passo avanti rispetto al mercato. Grazie alla loro sensibilità, infatti, sono riusciti ad acquistare a prezzi stracciati opere di artisti sconosciuti e diventati famosi solo in seguito. “Abbiamo sempre comprato solo quello che ci piaceva, fidandoci del nostro istinto”, spiega Dorothy. “Non ho mai studiato arte, ma Herb mi ha insegnato a osservare, osservare, osservare”.

In questo modo i coniugi sono riusciti ad ammassare migliaia di opere nel loro appartamento, riempiendo cassetti, armadi e bauli. Fino a quando, negli anni Novanta, hanno deciso di donare tutta la collezione alla National Gallery of Art di Washington e a cinquanta musei minori sparsi negli Stati Uniti. “Oggi non compriamo più opere, abbiamo tenuto qualcosa da vendere solo in caso di emergenza”, dice Dorothy, che compirà 75 anni il mese prossimo. “Mio marito ha 88 anni e non sta bene. Ora mi dedico solo a lui”. Grazie alla loro dedizione ed energia, i Vogel sono diventati amici di artisti e galleristi, presenze fisse a mostre e inaugurazioni, e vere leggende nei circoli newyorkesi. Come traspare chiaramente da documentario, però, tutto questo non ha cambiato il loro atteggiamento. “Il loro modo semplice di apprezzare certe opere, ci ricorda che l’arte è una passione accessibile a tutti”, dice Megumi Sasaki, film-maker giapponese che ha impiegato quattro anni di lavoro per realizzare questo documentario. Inizialmente Sasaki non capiva perché, quando chiedeva ai coniugi il motivo che li aveva spinti a comprare un’opera, loro le rispondevano semplicemente: “Perché ci piace”. Con il tempo, però, si è resa conto che questa era la chiave della loro storia. “I Vogel sono un esempio vivente del fatto che l’arte non deve essere spiegata – sottolinea la regista – ma deve essere sentita”. © Nicola Scevola