Ski literature

for Rivista Undici

La letteratura che tratta di sci, neve e discese è fatta per la maggior parte di guide: tecniche, turistiche, fotografiche, manualistiche. Mentre dalla scena di Fantozzi sulle piste di Courmayeur alle innumerevoli sciate dell’agente Bond, gli sci hanno avuto svariate interpretazioni cinematografiche, non sono molti gli scrittori famosi che si sono confrontati con il Grande Bianco e il suo sport per eccellenza. Questo non vuol dire che manchino i libri interessanti. Significa solo che per trovare i titoli giusti bisogna allargare gli orizzonti e scavare un poco più a fondo, magari con l’aiuto di librai e bibliofili specializzati. “Non è facile scrivere bene di sci: occorre padroneggiare la materia e avere anche la capacità narrativa”, osserva Monica Garibaldi, titolare della libreria milanese Monti in Città, unica specializzata in questo genere letteratura insieme a La Montagna di Torino. “E poi mancano investimenti e attenzione da parte degli editori”. Oltre ad essere un genere di nicchia, c’è la questione che in Italia i testi sono pubblicati col contagocce e spesso spariscono poco dopo l’uscita. Alcuni titoli mitici come Alpinismo invernale, che racconta le prime esplorazioni in sci del pioniere svizzero Marcel Kurz, è addirittura introvabile. “Se fosse disponibile, l’avrei già venduto 30 volte” assicura Garibaldi. Romain Gary, uno degli autori francesi più prolifici del dopoguerra, due volte vincitore del premio Goncourt, negli anni Sessanta ha scritto un romanzo intitolato The ski bum che non è mai stato tradotto. “Per fare questo mestiere oltre a librai, bisogna essere un po’ bibliofili e aver voglia di ricercare”, conferma Maurizio Bovo della libreria La Montagna. La diffidenza dei grandi nomi dell’editoria verso un genere che non garantisce ritorni sicuri è comprensibile, ma lascia il mercato italiano nelle mani di piccoli editori, come Mulatero e Monterosa, che lavorano con passione e competenza ma non hanno le risorse per comprare diritti esteri e traduzioni.

La conseguenza è che, oggi, per leggere classici come Le skieur de l'impossible, sullo svizzero Sylvain Saudan, o Meine Spur, mein Leben, sul mitico spazzacamino di Merano Heini Holzen, occorre masticare il francese e il tedesco. Il primo, una biografia dell’antesignano dello sci ripido, si può ancora trovare in un’edizione italiana degli anni ’70 (Monti in Città ne ha una). Del secondo una traduzione uscirà, forse, solo il prossimo anno. “Il problema è che in Italia lo sci è vissuto solo come sport, trascurando l’aspetto culturale che sottende”, osserva Enrico Camanni, autore torinese e voce fra le più autorevoli di quelle che trattano il mondo alpino. Il romanziere ha scritto un giallo intitolato La Sciatrice in cui coniuga la storia di un soccorritore alpino che deve risolvere il mistero della scomparsa di una sciatrice in un crepaccio con riflessioni sulla montagna. “Manca ancora un fenomeno globale come Open di Agassi che dimostri le potenzialità di questo genere”. Eppure fra i pionieri della letteratura di sci e dintorni c’è proprio un italiano, primo connazionale a provare gli sci di fondo: il gesuita Francesco Negri (1623-1698), che a metà Seicento partì per il Polo Nord per capire come si vivesse a quelle latitudini. Nel suo Viaggio Settentrionale, il padre scrive che i cacciatori lapponi e svezzesi, come li chiama lui, si muovono veloci su “due tavolette sottili, che non eccedono in larghezza il piede, ma lunghe otto, o nove palmi con la punta alquanto rilevata per non intaccar la neve, nel mezzo di esse sono alcune funicelle, con le quali se le assettano bene una a un piede, e l’altra a l’altro, tenendo poi un bastone alla mano conficcato in una rotella perché non fori la neve”.

Di certo, lo stile di scrittura del gesuita ha fatto scuola. Ancora oggi, la letteratura di sci si confonde spesso con quella di viaggio. Fra gli autori italiani che hanno interpretato meglio questa tendenza c’è Giorgio Daidola, free rider patito di telemark, che nel suo Free Spirit riassume trent’anni di viaggi a caccia di fresca, dalle pareti degli 8000 metri tibetani ai raid nelle Rocky Mountains americane. Un libro di avventure, ma anche una riflessione sulla massificazione dell’esperienza alpina e un invito a sognare. Perché, come scrive Daidola, “finché si sogna c’è voglia di vivere, di conoscere, di scrivere. Finché si sogna c’è soprattutto voglia di sciare”. Il pantheon dello sci abbonda di eroi e campioni. Fra loro c’è Doug Coombs, padre dello sci estremo a stelle e strisce narrato in Sulle Tracce di Coomba attraverso i luoghi e le persone che l’hanno accompagnato fino alla tragica morte, avvenuta in Francia nel tentativo di soccorrere un amico precipitato in un dirupo. E Mario Cotelli, tecnico della nazionale italiana che in Valanga azzurra rievoca il periodo d’oro in cui la squadra riuscì in imprese impensabili. Le piste e i rifugi di montagna sono anche pieni di teste calde, oltre che pensanti. Fra queste Dick Dorworth autore di Night Driving che slalomeggia fra narrativa sciistica e psichedelica, in un racconto parte On the Road e parte Paura e disgusto a Las Vegas. L’autore, che negli anni ‘60 fu recordman di velocità a quasi 172 km/h, racconta i suoi viaggi sulle migliori piste americane alternando avventura, esperienze lisergiche e considerazioni filosofiche. Con taglio più sociologico, c’è White Planet tratteggia l’evoluzione della subcultura dei nomadi contemporanei che dedicano la vita a questo sport. I cosiddetti ski bum, malati di sci che si spostano a caccia di neve rimediando qualsiasi lavoro pur di vivere vicino agli impianti, un po’ come fanno i surfer con le onde. Qui si trovano le origini delle tendenze che più recentemente hanno cambiato il modo di vivere le nevi, come il freestyle. O che sono finite nel dimenticatoio, come lo ski ballet.

A testimoniare l’influenza profonda dello sci sulla storia delle nostre valli ci sono titoli come La leggenda dello sci alpino del giornalista Massimo Di Marco e La riscoperta delle Alpi con gli sci di Lorenzo Bersezio. Oppure libri che raccontano delle guerre combattute sulle nostre montagne: Il ghiacciaio di Nessuno di Marco Preti è un romanzo d’azione quasi cinematografico ( non a caso l’autore è anche regista), ispirato alle imprese dei Diavoli dell'Adamello durante la Prima Guerra Mondiale. La storia di alpini sciatori che hanno combattuto sul confine tra Austria e Italia accompagnati dalla costante presenza della Morte Bianca, del freddo e degli sci. Climb to Conquer è la storia vera di una divisione d’élite dell’esercito americano addestrata sui monti del Vermont e finita a combattere sugli Appennini. Oltre ad essere avvincente, il racconto, già opzionato da Robert Redford per un film, dimostra come il gesto e la disciplina dello sci abbiano forgiato menti brillanti: fra gli alpini americani c’erano il cofondatore della Nike Bill Bowerman, inventore di scarpe rivoluzionarie, e Bob Dole, senatore e candidato alla Casa Bianca ai tempi di Bill Clinton. Ma gli sci non sono solo eroismo e sacrificio. Per prendersi un po' meno sul serio c’è Anche le foche ridono, striscia a fumetti che scherza su vizi, nevrosi e manie di chi pratica lo scialpinismo firmata da Caio Comix, al secolo Claudio Getto. E per chi ama i rimandi ai temi d’attualità c’è Deep dell’americano Porter Fox, che analizza l’impatto dei cambiamenti climatici sul futuro di questo sport. Un ottimo richiamo per mettere a fuoco le conseguenze dei nostri comportamenti sugli ecosistemi montani e sulle nostre passioni.

Per confermare l’eclettismo del genere, è utile menzionare un ultimo titolo che, pur

trattandosi di un documentario, usa gli sci per parlare di uno dei mostri sacri della nostra

letteratura, innamorato di questo sport. Gli sci di Primo Levi, è un film di quest’anno della Rai

che segue il filo conduttore di un aneddoto narrato da Ives Francisco, falegname valdostano

arrestato dai fascisti il 13 dicembre ‘43 insieme a Levi sulle montagne della Val d’Ayas: il

racconto di un bel paio di sci abbandonati dallo scrittore ebreo in quell’occasione. Con i loro

attacchi Kandahar, con cavo a molla metallico e leva anteriore di serraggio per scivolare a

tallone libero o bloccare il piede, furono usati dal giovane falegname per riparare in Svizzera,

disertando la chiamata alle armi della Repubblica di Salò. E infine recuperati da Levi al suo

ritorno dai campi di concentramento.

© Nicola Scevola

The shape of water

for Vanity Fair Uomo

La curiosità di viaggiare controcorrente lungo il fiume Missouri nasce da un equivoco. Scoprire se è vero, come alcuni reclamano, che il Mississippi, fiume simbolo degli Stati Uniti, avrebbe in realtà dovuto chiamarsi Missouri. Quando due fiumi s’incontrano, solitamente è quello più grande a imporre il nome al corso d’acqua creato alla confluenza. Nel caso del Missouri e del Mississippi, invece, è successo il contrario, nonostante al loro incontro poco fuori St. Louis, il Missouri sia già ben più lungo del rivale. Oltre che da dubbi di natura geografica, il dibattito è alimentato da questioni d’importanza identitaria. I critici sostengono che il Missouri custodisca il mito fondante della nazione, quello dei pionieri e delle frontiere in continua espansione. Il fiume taglia il paese attraversando le Grandi Pianure del Midwest, le praterie delle riserve indiane fino ai ghiacciai del Montana, e ha rappresentato il perno della conquista del West. Fu lungo questo fiume che a inizio ‘800 fu organizzata l’esplorazione dei vasti territori che gli Stati Uniti acquistarono dalla Francia. Ma l’importanza di Big Muddy, com’è chiamato per via delle sue acque torbide, non è solo storica. Con le sue immense riserve naturali, la regione rurale che attraversa rappresenta l’alter ego dell’America urbana e liberale delle coste. Ci mettiamo alla guida di un fuoristrada per risalire i quasi 5000 km del suo corso ed esplorare questa terra che si potrebbe soprannominare Val Trumpia, per la spiccata tendenza repubblicana.

Il viaggio comincia fra distese infinite di soia e pannocchie. E’ il granaio che alimenta il più grande bistecchificio del mondo. In Kansas, Nebraska e Iowa si alleva quasi la metà della carne degli Stati Uniti. La prima, e forse unica, città che s’incontra dopo St. Louis è Kansas City, famosa per i locali jazz, il barbecue e le birre artigianali, simbolo del riscatto di una provincia sempre meno marginale. Risalendo più a nord arriviamo a Omaha, in Nebraska, con una piccola downtown fatta di saloon, empori ed ex depositi di mattoni ristrutturati. Ma non si creda che in questi posti si mangino solo hamburger e fagioli. “Anche nel regno della monocultura e dell’allevamento intensivo comincia ad affermarsi una sensibilità alimentare”, dice Tim Nicholson, chef del Boiler Room, ex centrale termica trasformata in ristorante. In questa terra definita “Monsanto-land” incontriamo un agricoltore che ci costringe a rivedere altri stereotipi. “Penso che sia arrivato il momento di pretendere valutazioni indipendenti sugli Ogm”, dice Scott Kinkaid, quarta generazione di farmer ad Hartington, che praticamente da solo coltiva l’equivalente di 4500 campi di calcio a soia e mais. “Sto diversificando e la mia produzione non-Ogm spesso è migliore, con sementi meno care. E Trump….è troppo spregiudicato, non ha la decenza del vero repubblicano”.

Continuando a nordovest, il fiume sembra scomparire lasciando spazio a un susseguirsi di grandi laghi. La parte settentrionale di Big Muddy racconta di un’occasione nata da un fallimento. Nel dopoguerra il governo pianificò un imponente sistema di dighe, dal Sud Dakota fino al Montana. L’idea era governare l’acqua per creare energia elettrica e irrigare i campi, riducendo il rischio di piene. Obiettivi più o meno falliti, che hanno però creato un’opportunità inaspettata: i laghi che oggi occupano un terzo del “nuovo Missouri” sono diventati mete per vacanzieri. E l’abbondanza del pregiato walleye, attira pescatori da tutto il mondo. “Il turismo è la seconda voce dopo l’agricoltura” conferma Karen Kern, direttrice del Sud Dakota Missouri River Tourism. Da Yancton, cittadina dallo charme western-retrò, la passione per la cultura di Toro Seduto e dei rituali pow wow ci porta a visitare le riserve indiane che si susseguono lungo il Missouri. Qui vediamo bisonti e cavalli al pascolo, e scopriamo che il mare di verde delle praterie ha tonalità infinite, soprattutto quando soffia il vento che cambia il colore dell’erba come un pennello che tira la vernice sulla tela.

Più a monte, il Missouri attraversa riserve naturali come le Badlands del Nord Dakota,

complesso di canyon rosa che s’incendiano alla luce del tramonto. O Great Falls in Montana, una

serie di 5 cascate dalla portata spettacolare. E’ anche la terra di villaggi come Zortman, ghost

town della corsa all’oro appollaiata a 1400 metri, quasi un borgo svizzero nel Far West: pini,

cowboy con i quad al posto dei cavalli, una prigione con 2 celle come sgabuzzini, una chiesetta

che domina la prateria sottostante. Alla fine, forse i sostenitori del “Grande Missouri” hanno

ragione: viaggiare lungo quest’arteria blu è una chiave per vivere l’identità americana come il

prodotto del susseguirsi di spostamenti. Quelli dei primi coloni europei; degli schiavi portati

dall’Africa; dei pionieri alla conquista dell’ovest; delle migliaia d’immigrati che costituiscono

la spina dorsale del paese. Un’identità che resta in continua evoluzione, come possono

testimoniare i cowboy del Montana che un tempo cacciarono gli indiani e oggi si sentono cacciati

a loro volta da un’organizzazione finanziata da imprenditori urbani che sta cercando di creare un

grande parco sui terreni usati per pascolare le mandrie. “Noi siamo quelli che si prendono cura

della terra”, dice Vicki Olson, allevatrice e titolare di un ranch da 8000 ettari. “La gente di

città è così lontana dalla vita rurale da non rendersi conto che senza pascoli spariscono anche

la carne e il latte”.

© Nicola Scevola

Il caporalato si batte allo sportello

for Pagina99

“Faccio la raccolta delle olive dal 2012 e ho sempre lavorato in nero”, dice Abram, bracciante senegalese di 49 anni impiegato nelle campagne della valle del Belice, il principale centro agricolo del trapanese. “Quest’anno la situazione è migliorata: per la prima volta ho un contratto, sono in regola e mi sento più sicuro”. A fine agosto a Castelvetrano ha aperto con successo uno “sportello per l’impiego”, primo tentativo in Italia di creare un luogo trasparente d’incontro tra domanda e offerta di lavoro per i migranti stagionali. La fornitura di manodopera è uno dei “servizi” principali offerti da caporali e sfruttatori di qualsiasi filiera, soprattutto quando c’è bisogno di tante braccia non specializzate in poco tempo, come in questo caso. Avere a disposizione un elenco di lavoratori extracomunitari in regola e pronti a farsi assumere è utile per le aziende agricole. E può segnare il confine fra la buona pratica e l’abuso. “Ho iscritto la mia azienda allo sportello perché ho sempre creduto che solo con la legalità questa terra possa togliersi il grande peso della mafia che porta sulle spalle”, dice Vincenzo Italia, titolare della ditta Terre in Fiore di Castelvetrano. Italia sottolinea che è anche merito della discreta redditività garantita delle olive locali se riesce a produrre nella legalità. “Ho convinto una quarantina di piccoli produttori come me a delegarmi la vendita delle loro olive, così posso spuntare prezzi migliori con i grossisti. Questo mi consente di rispettare le regole e di coltivare gli uliveti in modo dignitoso”.

Negli ultimi 20 anni, le olive della valle del Belice sono diventate la filiera trainante dell’agricoltura locale, con circa 16mila ettari di uliveti che producono 700/800mila quintali l’anno di olive da mensa e frantoio. Lo sviluppo di una rete idrica in campagna, fondamentale per la coltivazione, e la messa a punto di un trattamento a base di soda per addolcire questi frutti, ha reso la Nocellara del Belice un prodotto molto appetibile per il mercato italiano ed estero. Al punto che alla fine degli anni Novanta è stata creata una DOP, caso unico fra le olive da tavola, e gli uliveti hanno soppiantato la vite e gli agrumeti che un tempo dominavano il paesaggio locale. La raccolta della Nocellara, però, avviene ancora per la maggior parte a mano, senza l’aiuto di reti o abbacchiatori per non ammaccare i frutti. Questo ovviamente stimola la richiesta di manodopera che, a cavallo fra Ottobre e Novembre, è chiamata a raccogliere le olive della zona. Domanda che la popolazione locale, come in altre parti d’Italia, non è in grado di soddisfare. E che viene quindi appaltata alle centinaia di migranti che ogni anno si riversano nelle campagne di Castelvetrano, diventando facili prede di caporali e loschi mediatori. Un tempo provenivano dal Nord Africa, poi dalla Romania e oggi dall’Africa Occidentale, soprattutto da Senegal e Mali. “Castelvetrano è conosciuta in tutta Europa come un centro di sfruttamento del lavoro dei migranti”, ammette Giacoma Giacalone, segretaria della Flai CGIL di Trapani. Ma l’iniziativa di quest’anno, potrebbe cambiare questo stereotipo. Secondo l’ufficio provinciale del lavoro, durante la stagione di raccolta si sono iscritti allo sportello 850 lavoratori migranti e 208 aziende, che hanno provveduto all’assunzione regolare di 780 fra questi. “Quest’anno il fenomeno del caporalato è stato arginato”, dice Felice Crescente, direttore dell’ufficio del Lavoro. “I dati sono andati oltre le aspettative e suggeriscono che le aziende cominciano a capire che lo sfruttamento di manodopera al nero, soprattutto extracomunitaria, non paga”. Oltre a limitare il ruolo degli intermediari, lo sportello serve a mappare la situazione. “Avere dati certi su presenza ed esigenze di lavoratori e datori aiuta a gestire meglio il fenomeno”, aggiunge Crescente.

Certo, questa ventata di trasparenza non significa che la questione dello sfruttamento sia

risolta. Dalle interviste fatte a numerosi braccianti, risulta che la paga corrente per una

cassetta da 22/23 chili di olive sia tre euro. Questo significa che un lavoratore normale,

difficilmente porta a casa più di 40 euro al giorno, cifra ben al di sotto dei 62 euro del minimo

sindacale per un operaio a cottimo. Per non parlare della situazione degli alloggi. I migranti

che raccolgono le olive vivono perlopiù ammassati in un accampamento spontaneo sorto alla

periferia di Campobello, paese di 6000 abitanti nella campagna fra Castelvetrano e Mazzara del

Vallo. Sono circa 1500, con i più fortunati che dispongono di baracche in legno coperte di

plastica e tenute insieme da corda da pacchi. Mentre gli altri dormono in tende montate su pallet

appoggiati sulla terra battuta, che appena piove si trasforma in fanghiglia. Ci sono una dozzina

di bagni chimici che nessuno usa e docce improvvisate dove un secchio d’acqua riscaldata sul

fuoco costa 50 centesimi. Una manciata di rubinetti sparsi nel campo e un’unica capanna con un

allacciamento abusivo all’elettricità che per 5 euro offre la possibilità di ricaricare i

cellulari e di navigare su internet. Il protocollo d’intesa firmato da istituzioni, sindacati e

associazioni di produttori all’origine della creazione dello sportello di collocamento prevedeva

anche incentivi per migliorare la sistemazione dei lavoratori. Ma quest’anno non ha funzionato.

L’unico sito messo a disposizione dai Comuni è il parcheggio di un ex oleificio sequestrato alla

mafia: una colata di cemento per piantare le tende all’aperto, niente bagni e una tettoia per

cucinare, senza luce elettrica né acqua calda. Non stupisce che nessuno degli stagionali abbia

accettato di trasferirsi. “Il protocollo è ancora in una fase embrionale e, più che come un

traguardo, va inteso come la traccia di un percorso, che speriamo sia esportabile in tutta

Italia”, sottolinea Giacalone. “E’ un tentativo di fare emergere la legalità. E di seminare

l’idea che tutti possono trarne beneficio, non solo i lavoratori ma anche i cittadini che si

sentono invasi dal fenomeno delle migrazioni come se fosse altro rispetto alla ricchezza del

territorio”.

© Nicola Scevola

Salaam Italia

for Das Magazin

Am 3. Oktober 2013, kurz nach vier Uhr morgens, kenterte ein Kutter wenige Hundert Meter vor der Küste Lampedusas. Er war in der libyschen Hafenstadt Misrata losgefahren und schon seit zwei Tagen auf See, 500 Männer und Frauen, die meisten aus Somalia und Eritrea, als der Motor ausfiel und ein paar der Flüchtlinge ihre T-Shirts anzündeten, um die Küstenwache auf sich aufmerksam zu machen. Doch das Feuer geriet ausser Kontrolle, Panik brach aus, das Schiff begann zu sinken und riss einige mit in die Tiefe, andere schwammen oder hielten sich an den Leichen fest, die auf der Oberfläche trieben. Die Fischer Lampedusas wunderten sich über die gellenden Schreie der Möwen an jenem Morgen, der Wellengang war hoch, wie immer zu dieser Jahreszeit. Erst nach einer Weile bemerkten sie, dass es keine Vögel waren da draussen, sondern Menschen – und sie retteten 155 aus dem Wasser, über 300 starben. Taucher berichteten, sie hätten Kinderleichen auf dem Meeresgrund entdeckt. Der Arzt auf Lampedusa, Pietro Bartolo, sagte: «Ich habe noch nie solch eine menschliche Tragödie gesehen.» Die Bürgermeisterin Lampedusas, Giusi Nicolini, sagte: «Es ist furchtbar, einfach nur furchtbar.»

Angela Merkel sagte, sie sei tief bestürzt, und José Manuel Barroso, damals EU-Kommissionspräsident, schritt an den Särgen vorbei, die im Flughafenhangar der Insel aufgereiht waren, und sprach davon, wie er all diese Toten sein Lebtag nicht vergessen werde. «Es muss, muss, muss anders werden!», rief der italienische Innenminister Angelino Alfano beim selben Anblick, und Cecilia Malmström, damalige EU-Innen-kommissarin, sagte: «Das ist das Bild einer Union, die wir nicht wollen.» 366 Särge waren es am Ende, braune Kästen mit namen- losen Leichen, und die, welche überlebt hatten, kamen ins Flüchtlingslager nebenan. Sie erhielten neue Kleider, lagen auf ihren Matratzen, rauchten und hörten vielleicht, wie all die Politiker nach ein paar Tagen in ihren Helikoptern wieder davonflogen; der Journalistentross zog weiter, es wurde kalt auf Lampedusa, der Winter kam, als ein junger Mann beschloss, nach ihnen zu sehen. Aber Khalid Chaouki, frisch gewählter Abgeordneter des sozialdemokratischen Partito Democratico, der erste Muslim in Italiens Parlament, ein Junge aus Marokko, hatte nicht vor, nur Hände zu schütteln und nach ein paar Interviews wieder zu verschwinden. Chaouki nahm sich eine Matratze und legte sich neben sie. Er sprach ihre Sprache, nahm Notizen, machte Selfies von sich auf dem Bett, wie das 32-jährige Menschen heu- te eben tun, und stellte sie ins Netz. Er twitterte «buona notte da #lampedusa», schrieb auf seinem Smartphone Medienmitteilungen auf Italienisch und Englisch, in denen er den Alltag der Menschen beschrieb, den Schimmel in der Dusche, über- forderte Wärter, die den Insassen befehlen, sich draussen im Hof nackt auszuziehen, und sie mit Desinfektionsmittel gegen Krätze einsprühen. «Ich gehe erst, wenn sich das hier bessert», postete er auf Facebook – und Lampedusa war wieder zurück in den Schlagzeilen.

Giusi Nicolini, Bürgermeisterin dieses kleinen Stückchens Felsen, sprach daraufhin von KZ-ähnlichen Zuständen, weil die Menschen im Lager nur Nummern seien. Die BBC rief an. Italienische Politiker meldeten sich genervt aus ihren Weihnachtsferien und versprachen Besserung, und tatsächlich wurden die Flüchtlinge noch vor Ende des Jahres 2013 an einen anderen Ort verlegt mit Flugzeugen der Poste Italiane. Und er, Khalid Chaouki, geboren in Casablanca, wurde landes- weit bekannt. «Khalid for President», schrieb man ihm damals auf seine Facebook-Wall, und die Anzahl seiner Freunde und Follower wuchs im Minutentakt. «Chaouki, du Kebabfresser, du lebst nicht mehr lange», schrieben seine Gegner, und auch die formierten sich, mittlerweile erhält er mindestens eine Morddrohung pro Woche. Damals, Anfang 2014, rechnete er nicht damit, dass er ein Jahr später im Weissen Haus bei Präsident Obama zu Abend essen würde, weil er als Symbol für gelungene Integration junger Muslime in Europa gilt. Weil er einen Draht hat zu den jungen Einwanderern aus Afrika und ihre Geschichten kennt. Womit er aber immer rechnete, waren neue Schiffsunglücke, schlimmere als jenes im Oktober 2013. Neue Schreie er- trinkender Männer und Frauen, die tönen wie Möwen, neue Kinderleichen auf dem Meeresgrund, wie jetzt wieder im April.

Eineinhalb Jahre sind zwischen den beiden Tragödien vergangen, mehr als 5000 Flüchtlinge starben seitdem auf ihrer Reise übers Meer. Politiker haben Reden gehalten, Prominente Geld gesammelt, der Papst hat für die Toten gebetet, und Chaouki war jeden Tag unterwegs, in Lagern und Problem- vierteln, auf den Schiffen der italienischen Marine, die für die Operation Mare Nostrum Flüchtlinge in Seenot aufgriffen. Er war auf Gemüseplantagen im ganzen Land, dort, wo einige der jungen Afghanen und Syrer, Bangladesher und Inder landen, wenn sie mal Arbeit finden, wobei man von Arbeit nicht reden kann, denn sie werden gehalten wie Tiere. Hat sich sein Einsatz gelohnt? Hat sich irgendwas zum Besseren verändert? Stille. Khalid Chaouki ist in Strassburg an einem Parlamentariertreffen, Angela Merkel spricht mit Matteo Renzi, David Cameron hat seinen Wahlkampf unterbrochen, die ganze politische Klasse Europas tagt in irgendwelchen Zimmern. Es ist Ende April 2015, vier Tage sind vergangen, seit 800 Menschen vor Lampedusa starben. Chaouki schweigt und sagt schliesslich: «Nein. Natürlich nicht.» Betrachte man die Zahlen, dann habe sich gar nichts verbessert, im Gegenteil. Nur der Druck sei grösser, endlich etwas tun zu müssen. Lampedusa habe bis vor kurzem kaum jemanden interessiert, «nun geht es um die Würde Europas. Wir müssen Lösungen präsentieren.» Und die wären?

Wie in Guantánamo

Ein Jahr zuvor, an einem wolkenlosen Tag, steuert Khalid Chaouki seinen grauen Fiat Freemont

durch den dichten Ver- kehr Roms. Er telefoniert, schreibt ein paar SMS, checkt sein

Twitter-Konto, während er nebenbei erklärt, was in der euro- päischen Flüchtlingspolitik alles

schiefläuft. Chaouki ist auf dem Weg nach Ponte Galeria in ein sogenanntes

Identifikationszentrum. Es befindet sich ausserhalb der Stadt, eingefasst von schmutzigen

Feldern, und erinnert von weitem an die Gefangenenlager Guantánamos: Hohe Zäune mit Stacheldraht

umgeben das Gelände, Wachtürme an jeder Ecke, Innenhöfe ohne Schatten. Hierher kommt, wer auf

einem der Schiffe aus Afrika unterwegs nach Europa von der Polizei festgenommen wurde, wer keine

Papiere hat, weil er sie wegschmiss. Es gibt in ganz Italien 13 dieser Zentren, doch Ponte Gale-

ria hat einen besonders schlechten Ruf. Mehrmals haben sich Migranten ihre Münder zugenäht, um

gegen die unmenschlichen Bedingungen zu protestieren. Sie zogen kleine Metallstäbe aus ihren

Feuerzeugen, rissen Fäden aus ihren Laken und stachen sie sich in die Lippen. Chaouki ist nicht

zum ersten Mal hier. Gemeinsam mit Juristen vermittelt er zwischen Migranten und der Polizei und

konnte in kurzer Zeit einiges bewirken: Hunde werden nicht mehr eingesetzt, um Druck auf die

Insassen auszuüben. Die Beratung habe sich verbessert, heisst es aus NGO-Kreisen, es komme zu

regelmässigen Treffen mit den Botschaften. Kurz vor dem Eingangstor des Lagers bleibt Chaouki

stehen, steigt aus und beginnt mit einem jungen Senegalesen zu sprechen, der am Strassenrand

wartet. «Die Polizei hat mich erwischt, als ich Taschen in Roms Gassen verkaufte», sagt der Mann.

Er hatte kein Visum und keinen Pass, also brachte man ihn nach Ponte Galeria und liess ihn heute

frei, «nach drei Monaten», weil keiner wusste, was man mit ihm soll. So wie dem Senegalesen geht

es den meisten hier. Sie werden aufgegriffen, enden auf irgendwelchen Stockbetten, wo sie bis zu

sechs Monate verbringen, unterschreiben Formulare, die sie nicht verstehen, und werden wieder vor

die Tür gesetzt. «Was wirst du jetzt tun?», fragt Chaouki. «Keiner da, der dich holt?» Der

Senegalese schüttelt den Kopf: «Wer denn?»

Der Geschichtensammler

Es ist früher Nachmittag. Um diese Uhrzeit dürfen sich alle in den Innenhöfen frei bewegen, ein

langer Korridor umgeben von sechs Meter hohen Gittern, keine Bäume, keine Bänke, Flugzeuge vom

nahen Flughafen Fiumicino donnern über die Köpfe der meist jungen Männer, die hier draussen

stehen und rauchen. Als sie Chaouki sehen, kommen sie auf ihn zu. Einige kennen ihn und schütteln

seine Hand, andere nähern sich ihm langsam und erzählen ihm zögerlich ihre Geschichte: von der

Überfahrt, der Polizei, ihren Familien zu Hause. Chaouki schreibt sich ihre Namen auf, macht

Notizen, aber vor allem hört er ihnen zu, zwei, drei Stunden lang. Er war Journalist, bevor er

Abgeordneter der Sozialdemokraten wurde, das sieht man, und er wird die einzelnen

Lebensgeschichten, die er sich notiert hat, später mit Juristen durchgehen und schauen, was sich

machen lässt. Dann steigt er wieder in sein Auto, auf dessen Rückbank sich zwei Kindersitze

befinden. Vor dem Eingangstor sucht er nach dem Senegalesen, den er angesprochen hatte, doch der

ist weg, verschwunden in einem der anonymen Wohnhäuser am Stadtrand Roms. Er wird in ein paar

Tagen wieder Taschen verkaufen in Trastevere oder Sonnenbrillen auf dem Campo dei Fiori, wer

weiss das schon; einer dieser Schwarzen halt, an denen die Touristen, die das ganze Jahr über die

Innenstadt verstopfen, vorbeiziehen, als existierten sie nicht. Chaouki braust wieder zurück in

die Stadt, er hat Dutzende von Nachrichten auf seinem Telefon, das er wie ein Süchtiger einmal

pro Minute in die Hände nimmt. Er ist spät dran. Er wollte doch seiner Frau helfen, wollte mit

seinen Söhnen spie- len, Adam und Ilias, fünfund dreijährig, doch jetzt steckt er im Stau, nichts

geht mehr, weder vorwärts noch rückwärts; für jemanden, der so rastlos ist wie er, ist der

Abendverkehr Roms die Höchststrafe.

«Geh zurück zu deinen Ziegen»

1992 kamen Khalids Eltern von Marokko nach Italien und lebten in einer Einzimmerwohnung ohne

Heizung in Reggio Emilia. Sie besassen einen Kebabstand, der aber nicht gut lief, und weil

Italien in der Krise ist und es keine Arbeit gibt, zogen sie weiter an den Stadtrand von

Charleroi, belgische Öde, kurz nachdem ihr Sohn Khalid 2013 jüngstes Parlamentsmitglied wurde.

Chaouki spricht nicht gern über seine Eltern, sagt nur, dass es vielen so gehe wie ihnen, die

Zahl der Migranten in Italien nehme in Wirklichkeit ab. Auch wenn alle das Gegenteil behaupten.

«Zwar steigt auch hier die Angst vor Überfremdung, wie überall in Europa, dabei ziehen viele der

Flüchtlinge weiter in den Norden», nach England, nach Skandinavien, weil sie keine Arbeit finden.

Im Unterschied etwa zu Holland, Deutschland oder der Schweiz hat Italien keine Erfahrung mit

Einwanderern. Noch vor Jahren gab es kaum Menschen mit ausländischem Hintergrund in höheren

Ämtern, keine Ärzte, keine Lehrer, und so ist Chaoukis Generation der heute 30-Jährigen die

erste, die in der italienischen Gesellschaft angekommen ist. «Ich bin ein neuer Italiener»,

beantwortet er die Frage nach seiner Identität, stolz auf seinen italienischen Pass und seine

marokkanischen Wurzeln, ein Muslim im Zentrum der christlichen Welt. «Salaam Italia» heisst sein

erstes Buch, in dem er aufgeschrieben hat, wie so ein Leben geht zwischen den Kulturen und

Religionen. «Ich bin ein Symbol dafür, dass man es schaffen kann», sagt er selbstbewusst, und es

gibt viele, denen es bei solchen Sätzen Schaum vor den Mund treibt: «Geh zurück zu den Ziegen, wo

du herkommst», schreiben sie ihm auf seine Facebook- Seite, «du hast hier nichts verloren, und

nimm die Zigeuner gleich mit.»

«Natürlich verstehe ich die Angst vieler Italiener», sagt er und hupt und flucht über den Verkehr

wie ein echter Römer. «Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Wir haben grosse soziale Probleme in den

Aussenbezirken.» Diese Angst aber lasse sich abbau- en, dafür brauche es Zeit, blanker Rassismus

allerdings sei das andere, der sei hartnäckig und tief verwurzelt. Bereits als Kind habe er damit

Erfahrungen gemacht. Er war der einzige Ausländer seiner Klasse in einem Dorf in der Nähe Parmas.

Als ein Re- genschirm verloren ging, hat man natürlich ihn bezichtigt, den kleinen Marokkaner,

«marocchino bastardo». Und Jahre später, 2001, als Präsident der Jungen Italienischen Muslime,

wurde er nach den Anschlägen auf die Twin Towers in New York als Radikaler verunglimpft – dabei

ist das Gegenteil der Fall. «Khalid war der Erste, der sich für einen italienischen Islam

starkmachte», sagt Adil El Marouakhi, Direktor eines interkulturellen Zentrums in Reggio Emilia

und Khalids langjähriger Freund. «Er proklamierte einen neuen, einen progressiven Islam, der

weniger geprägt sei von der arabischen Kultur, und viele der Jungen, die ihm zuhörten, konnten

sich damit identifizieren.» Nach der zweistündigen Fahrt von Ponte Galeria ist Chaouki endlich in

der Nähe seiner Wohnung, keine zehn Minuten vom Bahnhof Termini entfernt. Er stellt den Wagen ab

und eilt zur Piazza Vittorio, wo seine Söhne auf ihn warten. «Papa», rufen sie von weitem, und er

rennt ihnen entgegen.

Auf den Schiffen der Marine

Vier Monate später, Oktober 2014, steht Chaouki in der grossen Halle des Flughafens Catania. Er

hat ein paar Parlamentarier eingeladen, gemeinsam wollen sie sich ein Bild machen von der

Operation Mare Nostrum, einer humanitären Mission, die am 18. Oktober 2013 startete, kurz nach

der Lampedusa-Tragödie: Fünf Marineschiffe, begleitet von vier Helikoptern, drei Flugzeugen und

zwei Drohnen halten Ausschau nach Menschen in Not, bis zu 90 Seemeilen von der italienischen

Küste entfernt. Doch schon jetzt, nach einem Jahr, soll Mare Nostrum eingestellt und durch die

Operation Triton ersetzt werden, weil das alles viel zu teuer sei, 9 Millionen Euro im Monat.

Ausser- dem würde ein Anreiz geschaffen, so sagt es Deutschlands Innenminister Thomas de

Maizière: Noch mehr Menschen würden versuchen, übers Mittelmeer nach Europa zu gelangen, jetzt,

da die Marine Notleidenden hilft. Chaouki sieht das anders. «Menschen fliehen in Nussschalen

übers Mittelmeer, weil sie keine Zukunft mehr haben. Sie kommen sowieso, ob sie nun aufgelesen

werden oder nicht», sagt er, umringt von seinen Politikerkollegen. Deshalb ist er gekommen, um

für Mare Nostrum zu werben. Gemeinsam folgen sie einem Marineoffizier in blütenweisser Uniform in

einen Bus, der sie zu zwei grauen Helikoptern führt.

40 Minuten dauert der Flug übers Meer bis auf das Deck der San Giusto, ein 136 Meter langes

Schiff der italienischen Marine, in dessen Bauch sich Hunderte von Flüchtlingen befinden, die

aufgelesen wurden, kurz bevor sie ertrunken wären. Khalid Chaouki und seine Parlamentarier, alles

Männer, die sich ein wenig fühlen wie auf einem Abenteuerurlaub, wer- den auf der San Giusto von

Kapitän Mario Mattesi begrüsst und von Admiral Massimo Vianello, der für die Koordination der

gesamten Operation Mare Nostrum verantwortlich ist – zwei Männer, die vielleicht mehr über das

Flüchtlingsdesaster der letzten Jahre wissen als alle anderen, weil sie täglich die Leichen im

Wasser einsammeln, als wären es PET-Flaschen, und in die Gesichter sehen von denen, die es eben

noch geschafft haben. Die Offiziere bringen die Politiker in einen fensterlosen Konferenzraum mit

Neonlicht an der Decke und beginnen ihre Powerpoint-Präsentation, kurze, militärische Sätze,

jedes Wort ein Treffer: Sieben Schiffe voller Flüchtlinge sind täglich Richtung Italien

unterwegs. Im Sommer mehr als im Winter.

Die meisten starten von El Zuwara oder El Garabulli in

Westlibyen. Andere von Ägypten. Selten von Tunesien. Flüchtlinge aus Zuwara reisen in der Regel

in Holzbooten, während die aus Garabulli Schlauchboote benutzen, die in China hergestellt werden

und bei den ersten Wellen kentern. Migranten aus Ägypten kommen auf alten Fischer- booten.

Menschen flüchten, weil sie in ihren Herkunftsländern verfolgt werden oder weil sie keine

Zukunftsperspektive haben. Die Kritik an Mare Nostrum, die Operation ziehe Flüchtlinge an, ist

falsch. Die meisten Migranten sind männlich, meist unter 45, der Frauenanteil liegt bei 10

Prozent, Jugendliche sind selten, kommen aber vor. Kleinkinder ebenso.

Seit dem Start der

Operation Mare Nostrum wurden 330 Menschenhändler festgenommen.

Noch Fragen?

Ein Land ohne Bomben

Chaouki wippt mit den Füssen, wie ein Schüler, der bereits al- les weiss und nicht warten kann,

bis es weitergeht. Eine Stunde schon dauert die Präsentation, telefonieren kann er nicht, sein

iPad muss in der Tasche bleiben, er will zu den Migranten, deshalb ist er gekommen. Endlich

verteilt ein Arzt des Gesundheitsministeriums Ganzkörperanzüge, Masken und Handschuhe und führt

die Gruppe von Männern, die aussehen wie Ärzte im Ebola-Gebiet, in eine Halle von der Grösse

eines Fussballfeldes, in der sich die Flüchtlinge befinden. Sie sitzen am Boden, eng beieinander,

ohne Matratzen, keine Kissen. Manche haben sich Nummern auf die Hosen geschrieben, damit man ihre

Verwandten anrufen kann, falls man sie tot aus dem Wasser zieht. Es gibt drei Toiletten, eine

Ecke für medizinische Notfälle, einen Isolationsraum für Menschen mit ansteckenden Krankheiten

und ein Abteil für Frauen und Kleinkinder, getrennt nur durch eine blaue Plane. Insgesamt sind

774 Flüchtlinge an Bord, die meisten aus Afrika, erstaunlich viele Familien, 74 Jugendliche ohne

Eltern. Die Luft ist schwül, speziell unter den weissen Anzügen, die Politiker fluchen. Sie

wissen nicht genau, wie sie sich verhalten sollen, nur Chaouki ist in seinem Element. Im

Unterschied zu den anderen, die eng beieinander stehen bleiben, schüttelt er Hände, spricht

Englisch, Französisch und Arabisch, macht sich Notizen, so wie in den Lagern in Rom, so wie auf

Lampedusa, so wie fast jeden Tag seit Monaten. «Warum haben Sie sich auf die Reise gemacht?»,

fragt er einen Syrer, der mit seiner Frau und fünf Kindern unterwegs war, als sein Boot kenterte.

«Entweder wir sterben zu Hause oder auf der Überfahrt», antwortet der Mann, was mache das für

einen Unterschied. «Was erwarten Sie sich von Italien?», fragt er einen Jugendlichen. «Ein Land

ohne Bomben.» So geht das weiter, bis die San Giusto am frühen Nachmittag den Hafen von Reggio

Calabria erreicht, wo Polizisten auf die Migranten warten, Routineangelegenheit an Europas

Küsten. Sie stellen sich in Reihen auf, Jugendliche da, Familien dort. Es sind dieselben

Gurtbänder wie an den Flughäfen, wo Menschen geordnet Schlange stehen auf ihrem Weg zu

Geschäftsterminen oder in die Flitterwochen, aber dieser Hafen hier hat damit nichts zu tun, es

ist dessen Antipode.

«Wer keinen Pass hat und sich weigert, Fingerabdrücke zu hinterlassen, kann trotzdem passieren –

was sollen wir denn tun?», sagt ein Polizist. Sie hätten keine Zeit, jeden Einzelnen zu

überprüfen, die nächste Schiffsladung kommt in wenigen Stunden. «Und wenn ich ehrlich bin», sagt

er noch, «dann würde ich als Flüchtling auch nichts unterschreiben und Italien so schnell wie

möglich verlassen.» Italiens Asylwesen wird immer wieder kritisiert, die Grenzkontrolle sei zu

nachlässig, Akten würden verschwinden, der Informationsaustausch (Eurodac) gestalte sich

schwierig, heisst es gerade auch von Schweizer Behörden, die acht von zehn Flüchtlingen, die über

Italien nach Chiasso kommen, wieder zurückschicken – was gemäss Dubliner Übereinkommen auch

rechtmässig ist. Doch die Bedingungen in Italien sind derart prekär, dass nicht einmal die

Grundversorgung gewährleistet ist. «Was wir hier sehen, passiert in Italien jeden Tag an mehreren

Orten rund um die Uhr», sagt Chaouki und zeigt auf die Menschen in löchrigen T-Shirts, die später

in Busse verfrachtet werden und irgendwann auf den Strassen landen. «Manchmal muss man Dinge mit

eigenen Augen sehen, um das ganze Chaos zu verstehen», sagt er.

Hochzeitsreise nach Paris

Khalid war neun Jahre alt, als er nach Italien kam, ein schmächtiger Junge, der stark an Asthma

litt. Man brachte ihn in eine Klinik in der Nähe des Skiortes Cortina d’Ampezzo, die christliche

Nonnen leiteten. Dort hatte er ein religiöses Erwachen, so nennt er es heute, er fing an, fünfmal

am Tag zu Allah zu beten auf einem kleinen Teppich unter den Jesuskreuzen an der Wand. 2001 war

er einer der Gründer der Jungen Muslime Italiens, «er hat früh gelernt, sich zu behaupten», sagt

seine Frau Khalida, die ebenfalls aus Marokko stammt und gemeinsam mit ihrem Mann 2007 die

italienische Staatsbürgerschaft erhielt. «Früher hatten wir dauernd Angst, Italien verlassen zu

müssen. Auf unserer Hochzeitsreise wollten wir nach Paris, da hatten wir noch keine EU-Pässe, und

wir wurden an der Grenze zurückgehalten»; auch das habe ihn zu dem gemacht, was er heute sei,

erzählt Khalida über ihren Mann. «Er kam von ganz unten, und heute ist er im Parlament: Das ist

sein Bild von Europa, dafür kämpft er.» Khalida studierte Pädagogik und arbeitet heute nachts in

einem Migrantenheim für Kinder. Sie trägt das traditionelle Kopftuch, ihre Lippen sind

geschminkt. «Wir waren über- glücklich, als er ins Parlament gewählt wurde, der erste Politiker

Italiens aus Marokko, der erste Muslim, aber wir wussten auch, dass sich unser Leben verändern

wird.» Die Presse fiel über sie her, und wenn ihr Mann wieder mal in einer Talkshow antritt, wie

jüngst gegen Matteo Salvini von der Lega Nord, der ihm zurief, er solle doch nach Syrien, in

Italien habe er nichts verloren, dann sei in den sozialen Medien die Hölle los. «Das Land muss

sich in Zukunft noch mehr öffnen. Ich hoffe es auch für unsere Kinder», sagt Khalida. Manchmal,

wenn alles zu viel werde, wenn ihr Mann Khalid dauernd am Handy hänge und er zwischen zwei

Gutenachtgeschichten twittere und Sky-TV ein Interview verspreche, «dann verstecke ich alle seine

Geräte, seine Telefone und Tablets, weil er sonst nie aufhört».

Stundenlohn 3 Euro

Wieder auf der Strasse. Eine neue Woche, eine neue Expedition Chaoukis. Nachdem er die

Flüchtlingslager abgeklappert hat, auf den Schiffen war und in den Aussenquartieren, macht er

sich auf, um sich die Arbeitsbedingungen genauer anzuse- hen von denen, die in Italien bleiben.

Chaouki rast mit seinem Auto nach Sabaudia, 90 Kilometer ausserhalb Roms, dafür braucht er eine

gute halbe Stunde. Jemand sagte ihm, dass es indische Sikhs gebe, die gehalten würden wie

Sklaven. Das Amphetamin und Opium, die einige benötigten, um die Müdigkeit und die Strapazen der

Feldarbeit auszuhalten, bekämen sie gleich von ihren Arbeitgebern geliefert. Chaouki hat

daraufhin seine Anwälte informiert, ein paar Journalisten angerufen, und schon ist er unterwegs

in dieser ländlichen Gegend, wo heute über 8000 landwirtschaftliche Unternehmen ihr Gemüse und

ihre Früchte anbauen, die auch in der Schweiz auf dem Teller landen, aber das nur so nebenbei.

«Die meisten der Arbeiter auf dem Feld sind illegal hier», sagt Marco Omizzolo, ein Mann, der die

Gegend gut kennt; er war es, der Chaouki kontaktierte. «Sie kamen vor Jahren nach Italien und

sind einfach geblieben.» Menschen aus Bangladesh und Indien, erstaunlich viele Sikhs, sagt

Omizzolo, «stolze, in sich gekehrte Männer. Man muss sie gut kennen, damit sie erzählen, welche

Substanzen sie einnehmen, um so eine Zucchini-Ernte zu ertragen.» In einem nahen Sikh-Tempel

trifft Chaouki auf Gurvinder Singh, einen Bauern aus Punjab, der älter wirkt als seine 28 Jahre.

Singh kam 2011 nach Italien mit einem Arbeitsvisum für neun Monate, das längst abgelaufen ist.

«Wir werden gezwungen, 13 Stunden am Tag zu arbeiten, sieben Tage die Woche», erzählt er nach

einer Weile, dann verstummt er wieder, was Chaouki kaum aushält.

«Der Stundenlohn beträgt 3 Euro», fährt der junge Bauer aus Indien endlich fort, ein kräftiger

Mann, mehr als einen Kopf grösser als Chaouki. Er arbeite für einen Gemüsebetrieb, sein Chef, ein

Italiener, schulde ihm 6000 Euro, behauptet Singh, die Arbeit für sechs Monate. «Wenn wir ihn

darauf ansprechen, droht er damit, das Geld für immer zu behalten.» Chaouki, der so viele

Geschichten gesammelt hat über die Flüchtlinge und deren Blick auf sein Italien, wirkt

schockiert. «3 Euro in der Stunde?» «Ja», antwortet Singh, «ich fühle mich betrogen und

vergewaltigt.» Chaouki greift zum Telefon, benachrichtigt Politiker, noch mehr Journalisten, dem

leisen Singh, der so ungern über sich spricht, wird der ganze Rummel unheimlich, aber da ist

Chaouki schon nicht mehr zu stoppen. Er steigt ins Auto, wütend fährt er zu Ortoverde, einem

Gemüse- und Früchteproduzenten, der 80 Prozent seiner Ernte nach Deutschland, Österreich, auch in

die Schweiz exportiert, vor allem Karotten, Kraut und Kohlrabi. Er hat keinen Plan, als er den

Besitzer, einen Herrn namens Sergio Filosa, mit den Vorwürfen konfrontiert, wie er sich dabei

fühle, seinen Angestellten 3 Euro zu bezahlen, worauf ihn Filosa von seinem Grundstück jagt. «Das

ist moderne Sklaverei, einen Katzensprung von Rom entfernt», wird Chaouki später in die

Fernsehkameras sagen, die er selber bestellt hat. Auch so kommt man in die Schlagzeilen. Nicht

alle seiner Parteimitglieder mögen Chaoukis Auftritte, er sei zu jung, zu unerfahren, er mache es

sich zu leicht, weil er Probleme zwar anspreche, sie aber nicht löse. Chaouki kennt die Vorwürfe

aus den eigenen Reihen, doch sie lassen ihn kalt. «Die Linke in ganz Europa leidet unter

Komplexen. Aus lauter Angst, es sich mit jemandem zu verscherzen, haben sie vergessen zu handeln.

Und was ist passiert? Sie haben das Feld der Lega Nord überlassen, die im Fernsehen sagen darf,

was sie will.»

Dinner im Weissen Haus

In den Wintermonaten November, Dezember verschwinden die Bootsflüchtlinge aus den Medien, obwohl

die Zahlen alarmierend sind. Es sind zwar weniger als im Sommer, doch im Vergleich zum Vorjahr

hat sich die Zahl verzehnfacht. Dann folgt der Terrorakt auf die Zeichner von «Charlie Hebdo» in

Paris, der Anschlag in Kopenhagen. Barack Obama und sein Aussenminister John Kerry organisieren

in Washington eine Konferenz zur Terrorbekämpfung, und sie laden nebst Staatschefs auch wichtige

Vermittler ein, Brückenköpfe aus Europa. Menschen, die beide Seiten kennen, keine Falken, eher

Tauben, darunter den Bürgermeister Rotterdams, Ahmed Aboutaleb, und den 32-jährigen Kahlid

Chaouki, den rastlosen Journalisten, der das Italien der Migranten so gut kennt wie kaum ein

anderer. Er gelte als Stimme des neuen Italien, so stellt er sich vor und spricht in der Rede von

seinen Plänen, ein neues Davos zu organisieren, aber nicht für die Grossen und Mächtigen, sondern

für den arabischen Raum, speziell für die Jugend, jene Menschen, die illegal nach Europa kommen

wollen. «Man muss ihnen zuhören, auf ihre Bedürfnisse eingehen», sagt er, nur so könne man sie

von der Reise über das Mittelmeer abhalten.

Am Abend isst er im Weissen Haus, wo ihn viele für einen Praktikanten halten, das erzählt Chaouki

am nächsten Tag in einer Filiale von Subway in der Nähe des Aussenministeriums und lacht, während

er an einem Roastbeefsandwich kaut und über sein weisses iPhone fegt. «Die italienische

Nachrichtenagentur braucht ein paar Zitate», sagt er mit vollem Mund, aus den Boxen an der Decke

singt Taylor Swift. Es ist Mitte Februar, in Washington tobt ein Schneesturm, Chaouki steht

eingehüllt in seinen Mantel am Strassenrand. «Es wird wieder zu Tragödien auf dem Meer kommen,

die Lage in Libyen und in Syrien ist ausser Kontrolle.» Er sei mit den Leuten vor Ort in Kontakt.

«Die warten nur, bis es wieder etwas wärmer wird und das Meer sich beruhigt.» Was kann man tun,

um die Katastrophe zu verhindern? «Wir müssen die Operation Mare Nostrum wieder ins Leben rufen,

es ist unsere Pflicht, Flüchtlinge in Seenot vor dem Ertrinken zu retten, das Meer ist längst ein

Friedhof. Gleich- zeitig braucht es Auffanglager der EU in Afrika. Die Flüchtlinge sollen Asyl

beantragen können, bevor sie sich auf die Reise machen. Es bräuchte ein Quotensystem, damit sie

gerecht unter den Ländern Europas verteilt werden können, das Dubliner Übereinkommen taugt

nichts, zu viel lastet auf den Schultern Italiens.» All das sagt Chaouki, während wir die Strasse

überqueren zu Obamas Konferenz.

800 Tote? Ja, 800.

Zwei Monate später, in der Nacht vom 18. auf den 19. April, kentert ein völlig überladener

Fischkutter rund 200 Kilometer von Lampedusa entfernt. 800 Menschen sterben. Die Betroffenheit

ist gross, aber es gibt keine Demonstrationen in europäischen Innenstädten, ein paar Kerzen

vielleicht, aber keine Lichterketten, keine Schweigeminuten wie nach dem Attentat in Paris. Es

sind ja auch nicht unsere Toten, die auf dem Meeresgrund liegen, nachdem sie um Hilfe schrien,

was tönte, als wären es Möwen. Vier Tage später treffen sich Europas Staats und Regierungschefs

zu einem Sondergipfel in Brüssel. Merkel sagt, sie sei «erschüttert», im Oktober 2013, beim

ersten Unglück, war sie noch «tief bestürzt». David Cameron sagt nicht viel, denn er ist im

Wahlkampfmodus und wägt jedes seiner Worte ab. Papst Franziskus betet, spricht später von «tiefem

Schmerz» und hat Tränen in den Augen, während Tony Abbott, der Regierungschef Australiens, den

Europäern empfiehlt, die Grenzen endlich dichtzumachen und das Meer zu sperren, so wie er das

tue. «Es braucht europäische Asylbüros in afrikanischen Ländern», fordert Italiens Regierungschef

Matteo Renzi, es sind Chaoukis Worte; sowieso sind sich plötzlich alle einig, Mare Nostrum sei

richtig gewesen. Der deutsche Innenminister Thomas de Maizière stand vor einem Jahr noch auf der

Brem- se und fand alles zu teuer, jetzt sagt er: «Seenotrettung ist das Erste, Wichtigste und

Dringlichste, was unverzüglich beginnen muss.» Also verdreifachen sie das Budget – das zwei Jahre

zuvor schon einmal so hoch war, dann aber um zwei Drittel gekürzt wurde –, etwas mussten sie ja

tun; allerdings sind in der Zwischenzeit 5000 Menschen ertrunken. Es gibt keine Logik in der

Asylpolitik Europas, es gibt nur kopfloses Agieren und ein bisschen Betroffenheit. Was fühlen

Sie, wenn Sie von Ihrem Büro hinaus aufs Meer schauen, Frau Nicolini? Giusi Nicolini, die

Bürgermeisterin Lampedusas, sagt: «Trauer. Ich denke an die Tausende von Menschen am Meeresgrund,

die nie ein Begräbnis bekommen werden und über die niemand spricht. Ich denke an die 366 Särge

vor 19 Mona- ten im Hangar meiner Insel. Es waren nicht genug, um die europäischen Politiker

wachzurütteln. » Ein paar Tage vor der Tragödie fuhr Khalid Chaouki nach Catania, um ein

Flüchtlingsheim zu inspizieren. Er fuhr ohne Anmeldung, machte Fotos, tat, was er immer tut: Er

sprach mit den Menschen und versuchte, ihre Lage zu verbessern, sei es auch nur, die Ration an

warmem Wasser zu erhöhen. Bei den Sikhs in Sabaudia hat er auch erreicht, dass die Gewerkschaften

zu intervenieren begannen und höhere Stundenlöhne fordern. Es sind nur Tropfen im Meer, aber

immerhin. Er fuhr weiter nach Pisa an eine Konferenz über Migration und war schon auf der

Rückfahrt nach Hause, als ihn die Nachricht erreichte. Er rief das Innenministerium an, um die

Anzahl der Toten zu verifizieren. 800? Ja, 800. Dann schrieb er seiner Frau, wie er sich fühle,

und stellte sein Telefon für wenige Minuten auf lautlos.

© von Sacha Batthyany und Nicola Scevola

Passion & prejudice: the Loving family

for Casa Vogue

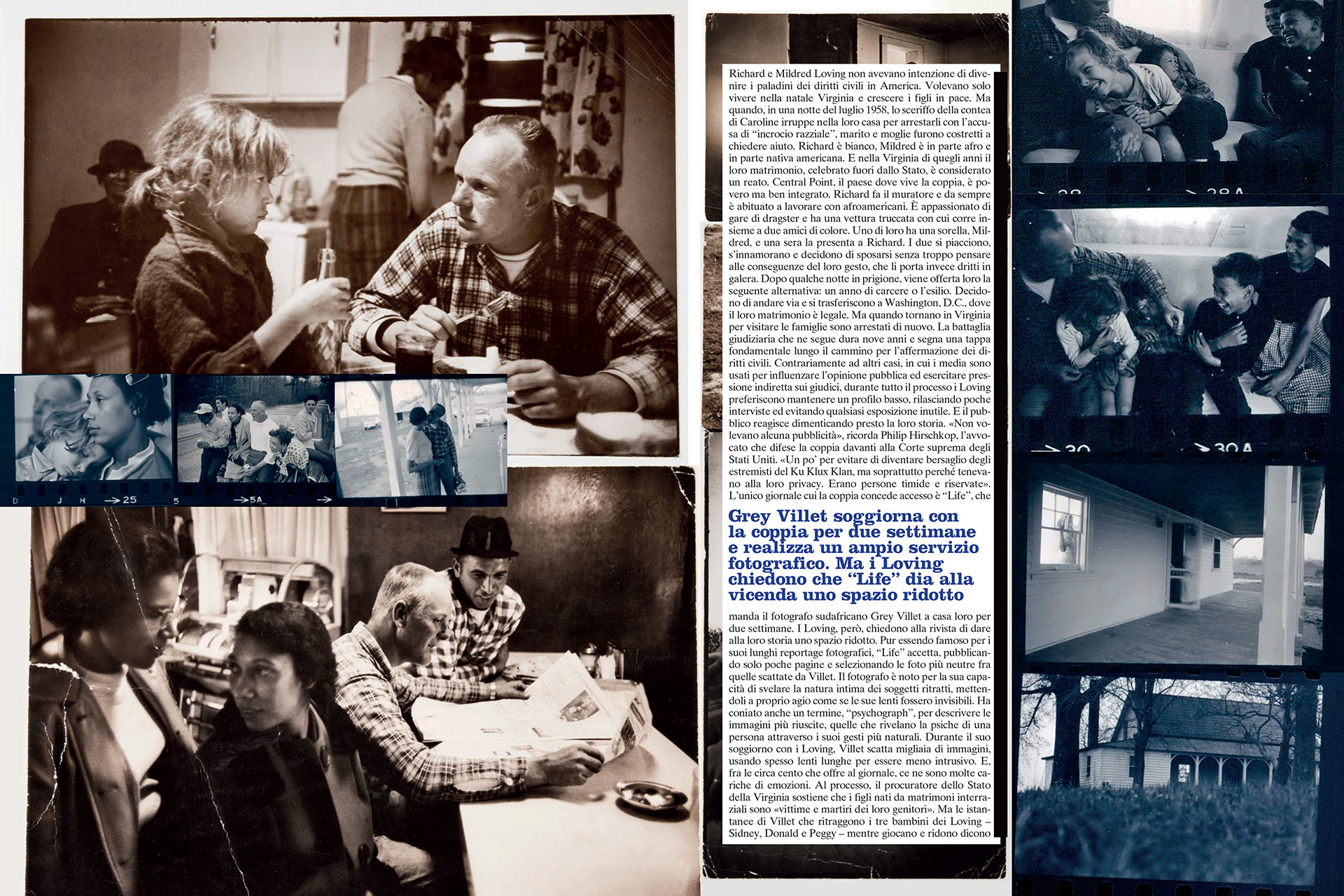

Richard e Mildred Loving non avevano intenzione di diventare paladini dei diritti civili in America. Volevano solo vivere nella loro Virginia natale e crescere i figli in pace. Ma quando, nell’estate del 1958, lo sceriffo della contea di Caroline irruppe in casa loro nel mezzo della notte per arrestarli con l’accusa di “incrocio razziale”, i due sposi furono costretti a chiedere aiuto. Richard è bianco e Mildred è parte nera e parte nativa americana. E nella Virginia degli anni Cinquanta il matrimonio interraziale è considerato un grave reato. Central Point, il paese dove vive la coppia, è povero ma ben integrato. Richard fa il muratore e da sempre è abituato a lavorare con afroamericani. E’ appassionato di gare di dragster e ha una macchina truccata con cui corre insieme a due amici neri. Uno di questi ha una sorella, Mildred, e una sera la presenta a Richard. I due si piacciono, s’innamorano e decidono di sposarsi senza troppo pensare alle conseguenze del loro gesto, che nel giro di poche settimane li porta dritti in galera. Dopo qualche notte in prigione, i Loving sono scarcerati, ma il giudice li obbliga all’esilio. La coppia si trasferisce controvoglia a Washington, D.C. dove il loro matrimonio è considerato legale, ma quando torna in Virginia per visitare le famiglie è arrestata di nuovo. La battaglia legale che scaturisce dura nove anni e segna una tappa fondamentale nel movimento per l’affermazione dei diritti civili.

Contrariamente ad altri casi, in cui i media sono usati per influenzare l’opinione pubblica ed esercitare pressione indiretta sui giudici, durante l’intero processo i Loving preferiscono mantenere un profilo basso, rilasciando poche interviste ed evitando qualsiasi esposizione inutile. E il pubblico reagisce dimenticando presto la loro storia. “Non volevano alcuna pubblicità”, ricorda Philip Hirschkop, avvocato che allora difese la coppia davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti. “Un po’ per evitare di diventare bersaglio degli estremisti del Ku Klux Klan, ma soprattutto perché tenevano alla loro privacy. Erano persone timide e riservate”. L’unico giornale a cui la coppia concede accesso è Life magazine, che manda il fotografo sudafricano Grey Villet a casa loro per due settimane. I Loving, però, chiedono al magazine di dare alla storia uno spazio ridotto. Pur essendo famoso per i suoi lunghi reportage fotografici, il giornale accetta, finendo col pubblicare solo poche pagine e selezionando le foto più neutre fra quelle scattate da Villet. Il fotografo è famoso per la sua capacità di svelare la natura intima dei soggetti ritratti, mettendoli a proprio agio come se le sue lenti fossero invisibili. Ha coniato anche un termine, psychograph, per descrivere le immagini più riuscite, che rivelavano la psiche di una persona attraverso gesti spontanei. Durante il suo soggiorno con i Loving, Villet scatta migliaia immagini, usando spesso lenti lunghe per essere meno intrusivo. E fra le circa cento che offre al giornale, ci sono molti scatti carichi di emozioni. Durante il processo, il procuratore dello Stato della Virginia sostiene che i figli nati da matrimoni interraziali sono “vittime e martiri dei loro genitori”. Ma le immagini di Villet dei tre bambini dei Loving che giocano e ridono comunicano esattamente il contrario. Peccato che queste non siano viste da nessuno. Le immagini pubblicate, infatti, sono fredde: niente lacrime, niente baci, nessuna intimità. I coniugi non sembrano neanche sfiorarsi e sono sempre ritratti insieme ad altri.

“Le foto scelte da Life non svelano il motivo reale che spinse queste due persone a lottare in corte per tornare a vivere da marito e moglie nella loro terra natale”, dice Erin Barnett, curatrice della mostra organizzata lo scorso anno dall’International Center of Photography di New York con le immagini scartate da Life, che Casa Vogue pubblica in queste pagine. “Richard e Mildred affrontarono questa battaglia in nome del profondo amore che li univa e le foto di Villet lo mostrano”. Il settimanale aveva spesso dedicato spazio a temi legati ai diritti civili, come le lotte contro la segregazione nelle scuole o contro la discriminazione sul lavoro. Ma questo caso era diverso: toccava un argomento ancora molto controverso nella società americana. Secondo un sondaggio dell’Istituto Gallup, nel 1958 solo il 4% degli americani approvava le unioni fra persone di razze diverse. “Life era un giornale popolare e probabilmente temeva di offendere la sensibilità dei lettori”, spiega Barnett. Il risultato è che gli scatti più evocativi e simbolici che raccontano la storia dei Loving finiscono nel dimenticatoio. Fino a quando, una film maker s’incuriosisce del caso dopo aver letto sui giornali il necrologio di Mildred Loving e decide di girare un documentario sulla storia. “Era il 2008 e un candidato alla presidenza come Barack Obama non sarebbe potuto neanche esistere senza i Loving”, ricorda Nancy Buirski, autore del documentario intitolato The Loving Story. “Il loro caso è alla base della libertà di matrimonio in questo paese ed è reso ancora attuale dal dibattito sul riconoscimento dei matrimoni gay”.

Per realizzare il film, Buirski ha bisogno d’immagini. I protagonisti sono entrambi

scomparsi: Richard in un incidente d’auto avvenuto pochi anni dopo la sentenza che nel ‘67

riconosce l’incostituzionalità della legge contro i matrimoni interraziali. E Mildred nel 2008,

stroncata da una polmonite all’età di 68 anni, mentre viveva ancora nella casa di Central Point

in cui è ritratta nelle foto. L’unica superstite è Peggy Loving, la figlia dei coniugi. Che in un

cassetto conserva una settantina di foto dei genitori, scattate nel 1965 quando la famiglia aveva

ottenuto un permesso temporaneo di tornare a vivere nella loro casa in Virginia in attesa di

giudizio. “Erano le foto che Life aveva scartato e Grey aveva regalato ai Loving”, dice Barbara

Villet, giornalista e vedova del fotografo scomparso nel 2000. “Era rimasto toccato dal lato

umano della vicenda, dalla storia d’amore fra Richard, Mildred e la loro famiglia”. Le immagini

hanno dato a Buirski l’opportunità di raccontare in video questa storia praticamente dimenticata

dal pubblico americano. E di riesumare le foto inedite di Villet, che andranno nuovamente in

mostra a New Orleans il giugno prossimo. “I Loving non volevano cambiare il mondo, ma solo

tornare a casa loro”, dice Buirski. “Erano due persone umili senza ambizioni politiche. Ma la

loro storia è importante proprio perché dimostra che chiunque può fare la differenza”.

© Nicola Scevola

Ganga river

for L'Uomo Vogue

Come le migliaia di fedeli indù che si recano in pellegrinaggio a Varanasi, ogni giorno Veer Bhadra Mishra prega rivolto al Gange e beve le sue acque marroni. Mishra è la guida spirituale di uno dei templi più importanti della città e non può sottrarsi al dovere di venerare il fiume più sacro dell’India. Allo stesso tempo, però, questo 72enne dalla folta chioma argentata, è anche un ingegnere idraulico. Ed è ben consapevole delle malattie che le acque inquinate del fiume possono causare. Ogni giorno centinaia di cadaveri sono cremati sulle rive del Gange. Il fiume è costellato da rifiuti e, a volte, perfino dai cadaveri di fedeli troppo poveri per permettersi la cremazione. Lungo le rive di Varanasi, l’acqua è praticamente settica, cioè contiene pochissimo ossigeno. Ma è zeppa di batteri fecali: circa un milione di volte oltre lo standard di una zona balneabile. “La mia parte razionale riconosce che quest’acqua è pericolosa”, ammette Mishra. “Ma il cuore mi spinge a continuare a venerarla”.

Per risolvere il problema, trent’anni fa Mishra ha fondato la Swatcha Ganga Abhiyan (SGA,

http://swatchaganga.com), associazione che lavora per monitorare l’inquinamento del fiume. La

causa principale sono le fognature di Varanasi che scaricano direttamente nel fiume. Ma i

frequenti black out escludono la possibilità di costruire un impianto elettrico. Con l’aiuto

dell’università americana di Berkley, Mishra ha disegnato quindi un sistema di canali a

precipitazione per deviare le acque. E un impianto per depurarle che sfrutta i batteri contenuti

in alghe naturali. L’impianto prevede la creazione di grandi vasche di alghe dove l’acqua viene

lasciata a decantare al sole. Gli scarti del processo possono poi essere riutilizzati come

concimi. Nel 2008 il progetto è stato approvato dal governo indiano e il primo impianto pilota

dovrebbe essere costruito entro quest’anno. Ma i tempi della burocrazia indiana sono lunghi e SGA

sta ancora aspettando i soldi. Nel frattempo, Mishra si dedica alla sensibilizzazione

dell’opinione pubblica. La credenza dei fedeli, infatti, rende difficile anche il riconoscimento

dell’esistenza del problema. “Il Gange è la dea madre”, sottolinea Mishra. “Non possiamo dire

alla gente che è inquinato, dobbiamo dire che è malato”.

© Nicola Scevola

NYC Parks

for IoDonna

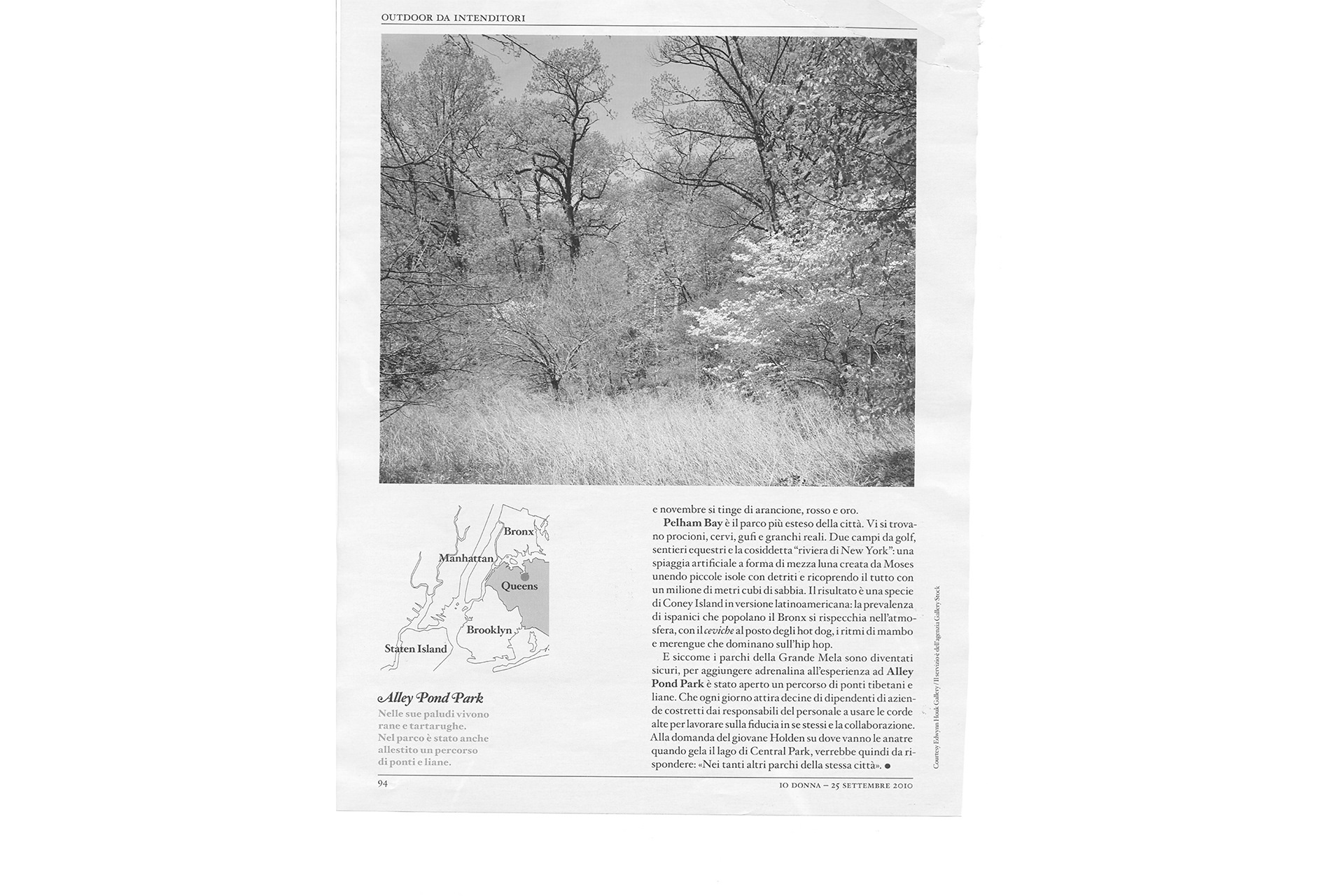

“Dove andranno d’inverno le anatre di Central Park?” si chiedeva il giovane Holden nel romanzo di J. D. Saliger. La domanda pare escludere che New York offra alternative. Spesso, infatti, si tende a identificare con Central Park l’unico spazio verde della città, anche se i newyorkesi veri molte volte nel grande parco sono solo una minoranza. Specie d’estate, quando i suoi prati si riempiono di turisti in cerca di ristoro. Pur essendo famosa per la sua giungla di cemento e grattacieli, infatti, la metropoli dispone di un’invidiabile quantità di spazi verdi, popolata da decine di specie animali. A Prospect Park, eterno rivale di Central nel cuore di Brooklyn, ci sono talmente tante anatre che quest’estate il Comune ha dovuto abbatterne una parte per paura che intralciassero il traffico aereo. Poco distante, Fort Greene Park è un importante punto di appoggio nella rotta migratoria della farfalla monarca. Nei cieli di Pelham Bay Park, nel Bronx, si possono vedere volare i falchi pellegrini, mentre le paludi di Alley Pond Park sono abitate da tartarughe e rane. E a Forest Park, nel 2004, è stata avvistata una tigre. Ma quello era uno sbaglio. La belva era scappata da un circo e dopo qualche giorno la polizia è riuscita a rimetterla in gabbia. L’abbondanza di fauna è favorita dalla dimensione dei parchi. Al posto di frazionare gli spazi verdi, l’amministrazione ha sempre favorito la costruzione di grandi polmoni. Questo fin da quando, negli anni Trenta fu nominato a capo del Dipartimento dei Parchi di New York Robert Moses, una delle figure più potenti della storia della città. Convinto che la rinascita economica della città passasse attraverso il miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti, Moses estese le aree verdi a un totale di circa 790 chilometri quadrati. Facendo le dovute proporzioni, questo significa che New York ha più del doppio di verde rispetto a una città come Milano. Con i suoi 340 ettari, infatti, Central Park rappresenta solo il quinto parco in ordine di grandezza. E sono in molti a sostenere che non sia neanche il più riuscito. Gli stessi architetti che lo progettarono nel 1858, Olmsted e Vaux, pochi anni dopo disegnarono anche Prospect Park. Facendo tesoro dell’esperienza accumulata e approfittando di una topografia più malleabile, i due architetti realizzarono a Brooklyn quello che definirono il loro capolavoro, scatenando una rivalità ancora oggi irrisolta fra i frequentatori dei due parchi.

In realtà lo stile dei due giardini è molto simile, anche se quello di Brooklyn è spesso più fruibile perché meno affollato. “Lo preferisco per venire a correre perché è più tranquillo di Central Park”, dice Robert Kirkin, un corridore incontrato a Prospect Park che ha appena smesso di fare jogging spingendo un passeggino con dentro il figlio di tre anni. Durante la settimana, il parco è frequentato soprattutto da famiglie. Come quasi tutti gli spazi verdi della città, è molto sfruttato per fare sport e, da un paio d’anni, si è riempito di gente che corre trainando i pargoli in carrozzina. Ma la particolarità dei parchi newyorkesi sta nella varietà dei paesaggi offerti. A differenza di quello che si è portati a pensare, in fondo New York rimane una città d’acqua. E della sua abbondanza di coste e insenature si è approfittato per creare parchi diversi fra loro. Per godere dello spettacolo di un tramonto sull’Hudson, c’è il Riverside Park, che si estende lungo il fiume dalla 72esima strada fino alla 158esima. Ogni giorno, qui si trovano molti newyorkesi che, seduti sull’inseparabile sedia da campeggio, si godono il panorama del sole che scompare dietro le scogliere del New Jersey. “Mi basta per dimenticare tutto lo stress che questa città ti fa accumulare”, dice Christina Adams, un’infermiera che lavora alla vicina Columbia University. A Staten Island, molti scelgono di rilassarsi passeggiando sulla spiaggia del Wolfe’s Pond Park alla ricerca delle conchiglie Quahog, bivalve originario di queste coste, simile a una grossa vongola che produce perle violacee usate dai nativi americani per fabbricare gioielli. Spingendosi nel Bronx, i parchi della Grande Mela cambiano volto, mescolando paludi salmastre con foreste di querce e spiagge di sabbia. Invece che spingersi nel lontano New England, per ammirare lo spettacolo autunnale degli alberi cambiano colore prima di perdere le foglie, basta una visita all’orto botanico del quartiere. Qui, oltre al famoso giardino delle rose dedicato a Peggy Rockefeller, c’è una grande foresta di aceri e faggi che ogni anno, fra ottobre e novembre, si tinge di arancione, rosso e oro.

Pelham Bay è grande più di tre volte Central Park ed è il più esteso della città. Al suo

interno si trovano animali diversi come i procioni, cervi, gufi e granchi reali. Due campi da

golf, chilometri di sentieri equestri e la cosiddetta “riviera di New York”: una spiaggia

artificiale a forma di mezza luna creata da Moses unendo piccole isole con detriti e ricoprendo

il tutto con un milione di metri cubi di sabbia. Il risultato è una specie di Coney Island in

versione latinoamericana. La prevalenza d’ispanici che popolano il Bronx, infatti, si rispecchia

nell’atmosfera, con il ceviche che prende il posto degli hot dog, e i ritmi di mambo e merengue

che dominano rispetto a quelli dell’hip hop. E siccome i parchi della Grane Mela sono diventati

completamente sicuri, per aggiungere adrenalina all’esperienza, ad Alley Pond Park è stato aperto

un percorso di zip line, ponti tibetani e liane. Che ogni giorno attrae decine di dipendenti di

aziende costretti dai responsabili del personale a usare le corde alte per lavorare sulla fiducia

in sé stessi e la collaborazione. Alla domanda del giovane Holden su dove vanno le anatre quando

gela il lago di Central Park, verrebbe quindi da rispondere: “In tanti altri parchi della stessa

città”.

© Nicola Scevola

Nella pancia di Facebook

for IoDonna

Dall’esterno, l’archivio dei nostri ricordi sembra la sede di una polizia segreta. Il palazzo di cemento grigio ha muri spessi, finestre piccole e telecamere ad ogni angolo. L’unica scritta che l’identifica come il quartier generale di Facebook è piccola e defilata. Per entrare nella sede del social network è obbligatorio firmare un patto di riservatezza che copre qualsiasi informazione raccolta durante la visita. Stando al foglio, l’esistenza stessa dell’accordo deve rimanere segreta. Una volta dentro, però, l’atmosfera ricorda quella del dormitorio universitario da cui Facebook è partito solo sei anni fa. I cervelloni che gestiscono il flusso d’informazioni che 500 milioni di persone ogni giorno scaricano nei suoi server lavorano in un grande loft. C’è un monopattino a motore per terra e diverse biciclette appoggiate ai muri. Una lunga parete bianca coperta di scritte e scarabocchi. E un ragazzo con i capelli ossigenati che sta disegnando con pennarelli colorati una nuova frase. “Facebook fa schifo!*”, scrive ridendo insieme ad un collega. Poi aggiunge nell’angolo opposto della parete: “*Sto scherzando”. Da una stanza arrivano delle grida concitate: è in corso una sfida con i videogiochi. Al centro della grande sala, intanto, centinaia di persone si concentrano sui loro computer, sedute a scrivanie addossate le une alle altre.

Fra i 1400 dipendenti è difficile incontrarne uno coi capelli bianchi, e le t-shirt sono sicuramente più di moda delle giacche. D’altronde Mark Zuckerberg, il ventiseienne fondatore della compagnia oggi valutata circa 25 miliardi di dollari, non ha mai fatto segreto di preferire le ciabatte infradito alle scarpe coi lacci. Appesi alle pareti colorate ci sono decine di disegni ispirati ad un quadro di Magritte di un uomo con la bombetta e una mela che gli nasconde il viso. E’ uno dei poster preferiti di Zuckerberg, che l’ha disseminato in ufficio come monito contro il pericolo di trasformarsi in uomini d’affari senza scrupoli. Nel grande spazio comune non esistono uffici privati, ma solo sale riunioni con pareti trasparenti e nomi ispirati a gruppi musicali come Wham!, Inex e Mötley Crüe. “Facebook è basato sulla condivisione e questo si riflette anche nell’ambiente in cui lavoriamo”, spiega Elisabeth Lider, l’addetta stampa che ci guida nella visita. Neanche Zuckerberg ha una stanza personale. Passa la maggior parte del suo tempo muovendosi fra una riunione e l’altra. Ogni volta che il sito sta per lanciare una nuova funzione, si mette in piedi in mezzo alla sala e suona un grande gong di metallo. E quando è impegnato a programmare, siede a una scrivania in mezzo alle altre, identica a quelle dei suoi colleghi: stessa sedia e stesso schermo a 28 pollici collegato ad un computer portatile.

Nonostante il clima rilassato, il rumore di centinaia di dita che battono sulle tastiere riempie l’ufficio con un ronzio costante. C’è un via vai di ragazzi con i portatili sottobraccio che si spostano da una scrivania all’altra o fra le sale riunioni. A luglio il sito ha raggiunto i 500 milioni d’iscritti. Se, insieme al profilo sulla pagina internet, ad ogni utente fosse assegnata una cittadinanza virtuale, Facebook sarebbe la terza nazione più grande del mondo. “C’è un entusiasmo particolare fra chi lavora, ti senti parte di qualcosa di rivoluzionario”, dice Naomi Gleit, responsabile 27enne della divisione Crescita e Sviluppo. “Il traguardo dei 500 milioni è stato importante”, aggiunge indicando i cartelli sparsi per l’ufficio. Sono apparsi il giorno in cui è stata raggiunta la fatidica soglia e invitano i dipendenti a ringraziare gli utenti con messaggi da pubblicare sul sito. “Ora però siamo già concentrati ad arrivare a un miliardo”. Cinque anni fa Gleit è stata la prima donna assunta da Facebook, quando nella società erano solo 15 uomini e il sito contava un milione d’iscritti. “I miei colleghi erano un branco di nerd ventenni e passavano le notti in ufficio a risolvere rebus informatici mangiando pizza e bevendo Red Bull”.

Ora la proporzione fra i sessi si è riequilibrata e l’età media si avvicina più ai 30 anni,

ma l’entusiasmo per il lavoro sembra non essere cambiato. Una parte dei soffitti è lasciata

volutamente scoperta, con cavi e tubature che spuntano per enfatizzare il carattere di

laboratorio della sede. A dare il benvenuto ai visitatori davanti all’ingresso c’è un lungo

bancone che pare quello di un bar, ma ospita tecnici informatici pronti a risolvere i problemi

delle apparecchiature dei dipendenti. E l’ufficio spesso resta animato anche nelle ore piccole:

gli ingegneri hanno l’abitudine di organizzare hackathon notturni, riunioni informali per maghi

informatici che si ritrovano per sviluppare nuove idee. I partecipanti non sono ricompensati

dall’azienda per questi sforzi e nessuno ai vertici li spinge a farli. “Basta la prospettiva di

creare una funzione che potrebbe essere usata da mezzo miliardo di persone a motivarci”,

sottolinea Gleit, che attualmente si sta occupando anche di un’altra questione delicata: i

fantasmi degli utenti deceduti. A volte il server di Facebook consiglia automaticamente ai suoi

utenti di ricontattare un amico senza sapere che questo nel frattempo è mancato. Se nessuno

avverte l’azienda del decesso, infatti, il profilo della persona rimane attivo. Gleit sta

cercando una soluzione attraverso un software in grado di segnalare quando sul wall di un utente

appaiono scritte come “riposa in pace” o “non ti scorderò”. In modo tale che Facebook possa

verificare se l’utente è davvero deceduto. La questione sta generando un’ondata di cattiva

pubblicità. E’ solo un piccolo ostacolo per l’espansione di Facebook che serve, però, a

evidenziare la natura precaria del business dei social network. Non offrendo ancora un servizio

con un’utilità intrinseca, c’è chi è convinto che un errore di marketing o un cambio di moda

possa bastare per rendere obsoleto il sito in pochi mesi. “I miei genitori preferirebbero

trovassi un lavoro più stabile”, ammette Gleit. “Non capiscono che non sarò soddisfatta fino a

quando tutti non avranno Facebook nel mondo”.

© Nicola Scevola

Cheerleaders

for L'Uomo Vogue

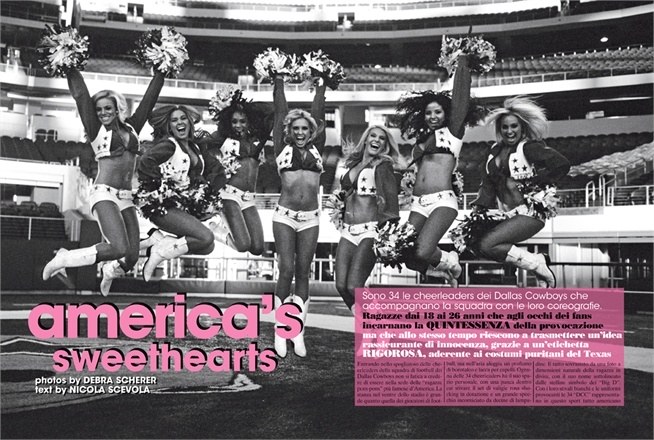

Entrando nello spogliatoio delle cheerleaders della squadra di football dei Dallas Cowboys non si fatica a credere di essere nella sede delle ragazze pom pom più famose d’America. La stanza all’interno dello stadio è grande quanto quella dei giocatori di football, ma nell’aria aleggia un profumo di borotalco e lacca per capelli. Ognuna delle 34 cheerleader ha il suo spazio personale, con una panca ben rifinita dentro cui stivare il set di valigie rosa shocking in dotazione alla squadra e un grande specchio incorniciato da decine di lampadine. Il tutto sovrastato da una foto a dimensioni naturali della ragazza in divisa, con il suo nome sottolineato dalle stelline simbolo dei Dallas Cowboys. Con i loro stivali bianchi e le uniformi provocanti, le cheerleaders dei Dallas Cowboys, rappresentano in questo sport tutto americano quello che i New York Yankees sono nel baseball.Sono loro a essere chiamate regolarmente per intrattenere i soldati di stanza all’estero, a essere ritratte nei poster appesi agli armadietti dei liceali, a vantare il soprannome di America’s Sweethearts. Oltre ad essere atlete prestanti, capaci di ballare e fare acrobazie, le ragazze rappresentano agli occhi degli americani la quintessenza della provocazione sensuale. Tanto da aver ispirato uno dei più famosi film porno americani, Debbie Does Dallas.

In realtà, per far parte di questa squadra le ragazze devono aderire ad una rigorosa etichetta influenzata dai costumi puritani del Texas. Le regole della squadra, ad esempio, proibiscono loro di avere qualsiasi tipo di relazione con i giocatori di football e le scoraggiano ad uscire la sera, anche quando sono fuori servizio. Dalle loro biografie, la maggior parte delle ragazze risulta essere piuttosto conservatrice, la bibbia viene spesso menzionata fra le letture preferite. “Mantenere una certa reputazione è importante perché ci permette di distinguerci”, osserva Kaitlin Ilseng, studentessa di psicologia alla terza stagione con le Cheerleaders di Dallas. “Il pubblico ci rispetta per questo”, aggiunge raccogliendo i capelli biondi in preparazione per sessione di allenamento quotidiano. Quest’anno una sua compagna è stata espulsa dalla squadra perché si è ubriacata ed è stata coinvolta in un incidente in cui è intervenuta la polizia. Proprio questo cocktail di provocazione ed innocenza sembra essere alla base della fama che ogni anno porta centinaia di giovani a convergere su Dallas per partecipare alla selezione nella speranza di entrare nella squadra. “Diventare una cheerleaders dei Dallas Cowboys è il sogno della mia vita”, dice Olivia Stevanovski, diciannovenne di Detroit ammessa nella squadra da pochi mesi. Considerato che le America’s Sweethearts ricevono uno stipendio simbolico, si allenano incessantemente e sono tenute a comportarsi quasi come suore laiche, non è facile cogliere immediatamente la natura della sua aspirazione. Ma quando Stevanovski mi conduce sul campo da football dove si esibisce insieme alle compagne, tutto diventa più chiaro.

La casa dei Cowboys è uno stadio modernissimo da 110.000 posti, con il tetto retrattile, fontane d’acqua e opere d’arte gigantesche che decorano le pareti. “Esibirmi qui è l’emozione più grande della mia vita”, confessa giocando con la lampo della tuta blu che deve indossare per venire allo stadio ad allenarsi. Stevanoski è una delle otto matricole entrate in squadra lo scorso agosto. L’età delle sue compagne varia dai 18 ai 26 anni, con una sola cheerleader arrivata alla sesta stagione consecutiva. Il lavoro è molto impegnativo e la carriera media è di tre anni. “Per contratto dobbiamo anche studiare o lavorare”, dice Ilseng, che nel frattempo ha indossato la divisa da allenamento, composta da scarpe da ginnastica, pantaloni corti e un top blu molto discreto. “Spesso non abbiamo tempo per fare nient’altro”. Negli Stati Uniti sono circa 4 milioni le donne che fanno parte di una squadra di cheerleaders. Ogni franchigia che si rispetti ha la sua, ma le Dallas Cowboys continuano ad essere una categoria a parte. È la squadra di football della città texana ad aver inventato negli anni Settanta la formula che ha rivoluzionato questa attività: al posto delle ragazze che cantavano vestite con pantaloni e camice a maniche lunghe, reclutarono ballerine di bell’aspetto capaci di fare piroette e acrobazie. E le vestirono con uniformi attillate che lasciavano ben in vista gambe, ombelico e decolté. Il successo fu immediato, tanto che tutte le altre squadre imitarono le cheerleaders dei Dallas Cowboys, senza però riuscire ad eguagliarne il fascino e il sex appeal.